Slowtimes.netでは

Slowtimes.netは、誰もが生きやすい生活や仕事のありかた(スローライフ・スローワーク)について考えたい、何かしてみたいというひとに情報を提供するメディアです。

Slowtimes.netオンラインを行っています。

2026年

12月

05日

土

今後の予定

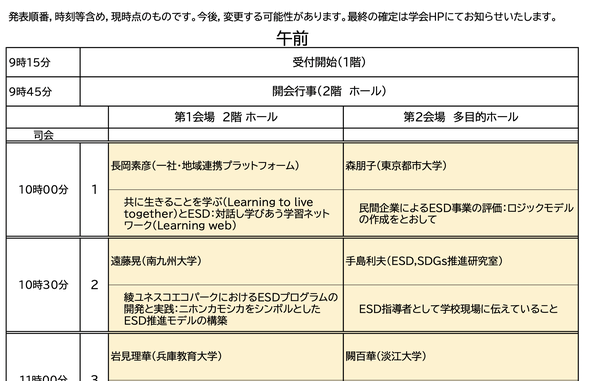

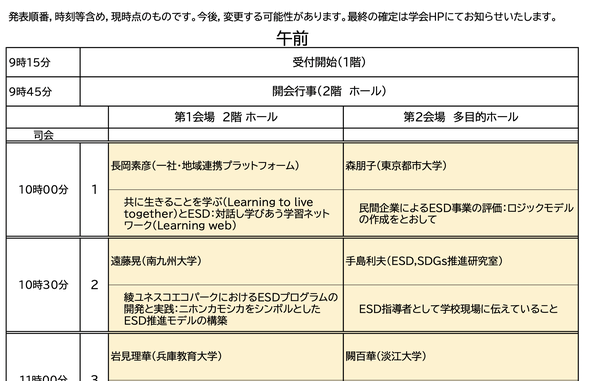

8/17日本ESD学会第7回大会(星陵会館)

8/3 日本地方自治研究学会令和第7回関東部会

7/26 地方自治研究学会研究部会第4回

7/18 第2回 「地域づくりコーディネーター」研究会(陣内)

6/18 第1回 「地域づくりコーディネーター」研究会(長岡)

5/23「地域づくりコーディネーター」研究会 第0回

5/18 みがくダイアログ

2026年

3月

21日

土

20260321

日本地方自治研究学会関東部会令和第 10 回報告

ICTプラットフォーム時代の持続可能な地方自治ー地域共創と教育

(兼)研究部会「自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくり」報告

長岡素彦

1.日時:2026 年 3 月 21 日(土)14 時 30 分~17 時(時刻は報告者数により前後します)

2.場 所:城西大学東京紀尾井町キャンパス 3

3.時 間:報告は 1 人 30 分 質疑応答 10 分

2026年

3月

20日

金

20260320

第12回震災問題研究交流会

震災問題研究交流会は、東⽇本⼤震災(2011年)をきっかけにして企画・創設されたものです。震災の発⽣直後から⽇本社会学会の研究活動委員会を中⼼にして研究者同⼠の被災現場の調査研究状況などを共有するために震災情報連絡会が設けられ、それを基盤にして第1 回の研究交流会が開催されました。その研究交流会はその後の災害発⽣状況を鑑みてテーマを拡⼤しながら、毎年続けられてきました。現在では、⽇本社会学会内に置かれている防災学術連携体担当(連携委員)と、社会学的視点をベースにおいた災害研究をめざす研究集団<『災害と社会』研究ネットワーク>(旧来の「震災問題研究ネットワーク」から名称変更)との連携というかたちで開催しております。

近年では、世界中で猛威をふるったコロナ禍から、ロシアのウクライナ侵略、イスラエルのパレスチナ侵攻など、世界的に不安定で先⾏きが不透明な国際状況が継続しています。日本では一昨年元旦に発生した能登半島地震(そして豪雨災害の多重被災)や夏場を挟んで全国各地で台⾵や集中豪⾬などの⾵⽔害や⼟⽯流災害が頻発しています。

本研究交流会では、これまで、東⽇本⼤震災に限らず、こうした昨今の甚⼤な災害・惨禍を対象として、幅広く研究交流を⾏ってきました。今年度も、災害・惨禍事象全般に関する報告を受け付けますので、是⾮下記の要領に従って、⼀般報告の申し込みをお願いいたします。この交流会では、発表者だけでなく、参加して⼀緒に討論していただける⽅、社会学者と⼀緒に議論してみたい他分野の研究者、⾏政担当者、マスコミ関係者、災害研究に関⼼をお持ちの⽅にも参加していただいております。

交流会の開催日程と形式

発表

ICTプラットフォーム時代の防災・減災活動 長岡素彦

今年度は、2026年3月20日(金)、21日(土)両日で、会場(早稲田大学の予定)での対⾯開催を主とし、⼀部Zoomによる遠隔リアルタイム⽅式も⽤いたハイブリッド形式の研究会として開催する予定です。

本交流会では、研究発表を募集して最新の研究動向を共有する時間を確保するとともに、若手研究者の提案に基づく企画をプログラムに盛り込むなどして、今後の災害研究の展開に関連する討論の時間もなるべく確保するため2⽇間の⽇程としております。

2026年

2月

11日

水

20260211

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会年次大会 みがくSD研まつり

2026/2/11

長岡素彦 「地域共創と教育」

午後 13:30‐16:40

シンポジウム 「地域共創と教育ー持続可能な地域PBLの現在」 進行: 長岡素彦

研究会発足以来、持続可能な地域PBLをテーマの一つとして活動し、2017年には成果を「3つの実践例から考

えるPBLの設計とPBLによる変容」(武蔵野大学環境研究所紀要)にまとめた。また、関係性の教育学会(日本学術

会議協力学術研究団体) と「アクティブラーニング・PBL、地域連携教育に関する実践・調査研究」も行った。

その後も実践・研究を積み重ねて大学教育研究フォーラム、学会発表や論文等でまとめた。また、陣内会員、

勝浦会員や伊藤会員などの優れた実践も加わった。今回は現在の学びのあり方を田中会員、学生・卒業生、地

域関係者、村山会員、日本福祉大学角崎教授、学習主体でもある平川会員から現状をお聞きする。その後、コ

メンテーターの意見を聞きながら会場で対話を深める。

趣旨説明 関係性の教育学会・一般社団法人地域連携プラットフォーム代表理事 長岡素彦

日本福祉大学社会福祉学部教授・行政専修長・総合政策専修長 田中優 (会場)50分

日本福祉大学現役学生

PBL卒業生 大阪国際大学講師 小竹森晃氏(会場)

現在の地域側の関係者

(知多)特定非営利活動法人地域福祉サポートちた.SCIフォーラム 市野恵氏(会場)

(下呂)下呂市金山町集落支援員 鈴木亘氏(会場)

日本福祉大学社会福祉学部教授 角崎洋平氏(会場)

休憩

麻布大学生命・環境科学部教授 村山史世(会場)

未来の学ひ゛と持続可能な開発・発展研究会 平川雄一 (会場)

討論

コメンテーター

・神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授 石井雅章(会場)

・宇都宮共和大学シティライフ学部教授.宇都宮大学名誉教授 陣内雄次(会場)

・東京都市大学教授 伊藤通子(会場)

第6回みがくアワード発表・授与 閉会式・共同代表挨拶 村松陸雄

2026年

2月

01日

日

20260201

課題研究「地域共創と教育に関する実践・調査研究」の研究会

課題研究「地域共創と教育に関する実践・調査研究」の研究会のお知らせです。

日時 2月1日(日) 13時よりリモート

(仮タイトル)「地域と文化-ローカルな学びこそ日本文化の母胎」

発表者

武蔵野大学サステナビリティ研究所客員研究員/法政大学キャリアデザイン学部・明治大学文学部兼任講師

清水玲子

課題研究とは

関係性の教育学会の課題研究

「地域共創と教育に関する実践・調査研究」

共催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

以前、課題研究「アクティブラーニング・PBL、地域連携教育に関する実践・調査研究」(関係性の教育学会)を行いましたが、今回、下記の課題研究の「地域共創と教育に関する実践・調査研究」を先生と希望をいたします。適宜、研究会を行い、必要があれば発表、論文化します。

尚、課題研究の「地域共創と教育に関する実践・調査研究」は未来の学びと持続可能な開発・発展研究会の共催となりました。

2025年

12月

17日

水

20251217

課題研究「地域共創と教育に関する実践・調査研究」の研究会

課題研究「地域共創と教育に関する実践・調査研究」の研究会のお知らせです。

日時 12月17日(水) 19時より

リモート

課題研究「地域共創と教育に関する実践・調査研究」の研究

「野性のコーディネーター」の資質をドメスティケーションする

ーーごきげんな地域づくり人材育成プログラムを事例として

発表者

東京大学先端科学技術研究センター特任准教授 早川公

▪️課題研究とは

関係性の教育学会の課題研究

「地域共創と教育に関する実践・調査研究」

共催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

以前、課題研究「アクティブラーニング・PBL、地域連携教育に関する実践・調査研究」(関係性の教育学会)を行いましたが、今回、下記の課題研究の「地域共創と教育に関する実践・調査研究」を先生と希望をいたします。適宜、研究会を行い、必要があれば発表、論文化します。

尚、課題研究の「地域共創と教育に関する実践・調査研究」は未来の学びと持続可能な開発・発展研究会の共催となりました。

2025年

11月

22日

土

20251122

【日本共生科学会第17回大会】

11月22日(土)は横浜市中区日本大通りの日本新聞博物館のスペースをお借りし、オンラインを併用しての開催となります。

大会テーマとしては「現場から考える人と人、人と自然との共生 パートⅡ」とし、昨年に引き続き、世界、そして日本が抱える様々な課題解決にむけた議論をしていきたいと考えています。

第一部の大会シンポジウムでは、ロシアのウクライナ侵攻、中東情勢とトランプ大統領のパワーバランスに日本としてはどのように対処すべきかをテーマにフロアと一緒に考えていきたいと思います。

第二部としては、教育、福祉、環境などのさまざまな分野の立場の方からの研究発表をしてもらいますので、以下の要領をご確認いただきまして、会員の皆様には奮って申し込み・ご発表をお願いできればと思います。

日時:2025年11月22日(土) <1日のみの開催>

●11月22日(予定)

13:00 シンポジウム/現地・ONLINEの併用

〜15:00 終了(途中 休憩あり)

15:30 研究発表会/現地・ONLINEの併用

〜17:00

17:30 懇親会(現地のみ)開始時間はあくまでも予定です。

研究発表(2025年11月22日の第二部)

■研究発表とは

会員の皆さんの研究成果を発表する場です。会員それぞれが取り組んでいる、共生に関する実践や研究の成果を発表し、

参加者の皆さんと共有してよりよい社会、よりよい生き方を実現していきましょう。

<研究発表>

発表 12 分程度、会場との質疑応答 3 分程度とします

2025年

11月

09日

日

20251109

「地域共創と教育に関する実践・調査研究」

社会とのエンゲージメントとしての地域共創と教育のありかたに関する実践・調査研究をします。

適宜、研究会を行い、必要があれば発表、論文化します。

主催 関係性の教育学会 共催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

2025年

11月

09日

日

20251109

関係性の教育学会研究会研究大会

https://epajapan.jimdofree.com/%E5%B9%B4%E6%AC.../20th-2025/

日 時:2025年11月9日(日)午後1時30分より4時30分

場 所:文京区民会議室3階C室(定員30名)

文京シビックホール(低層エレベータ利用3階)・障害者会館

https://share.google/AGjsNcwpSb0alMtNL

3階フロアマップ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/6361/sankai.pdf

およびオンライン

内 容:

関係性の教育:学24巻(2025)1号掲載論稿より

「生の教育学の方法」杉本泰聖(University of Miami/Alum)

https://www.jstage.jst.go.jp/.../1/24_01/_article/-char/ja

「『女性管理職の本音尺度』作成の試み」木川智美 (名古屋産業大学)

https://www.jstage.jst.go.jp/.../1/24_04/_article/-char/ja

ほか研究協議

参加費:無料(学会非会員の参加も歓迎)

申込み:

https://us02web.zoom.us/.../register/b_OsLnj0SDmLdWldWm-fbg

関係性の教育学会

https://epajapan.jimdofree.com/

2025年

9月

27日

土

20250927

2025年

8月

23日

土

20250823

みがくSD研「夏の挑戦」〜足りない僕ら〜

マジョリティになれない、1人前になれない私達が持続可能な人生を歩むために今できることを模索します。

日時:8月23日(土)10:00~16:00

第一部10:00~12:00 トークセッション

第二部13:00~16:00 ワークショップ

場所:近畿大学 東大阪キャンパス C館(第一部:205教室 第二部:305教室)

オンラインでも同時開催

対象:大学生~社会人

自分に不安を持っている人たち

先生方のゼミ生・元ゼミ生たちで自分や将来に不安を抱えている方などいらっしゃいましたら、ぜひ共に参加していただければ幸い

2025年

7月

19日

土

20250719

日本地方自治研究学会令和第9回関東部会

7月19日

15:00 ~ 16:30 部会報告(一般公開)

会 場 城西大学紀尾井町キャンパス3号棟 3401 教室

第1報告

15:00~15:40

【論 題】行政デジタルトランスフォーメーションによるダイバーシティ・自治の破壊:

合衆国の政府効率化省(DOGE)の事例

【報告者】長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)

休 憩(15:40 ~ 15:50)

第2報告

【参加費等】

・部会報告参加費:会員は無料、非会員は1,000円 (御出欠につきましては事前連絡不要)

2025年

4月

19日

土

20250419

みがくSD研究会

ワークショップカフェ2025

2024年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換

みがくSD研究会のメンバーは、多様なワークショップを行っており、2024年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換をカフェ形式でします。

4月19日(土)13時~16時 オンライン

挨拶・説明

発表 13時10分より発表時間20分

「自治体職員を対象にしたシティブランディング研修WS」

石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授/環境社会学)

「少子高齢社会における育児政策及び地域振興政策に関するワークショップ」

巽一樹(中京大学国際学部・国際学科・国際経済学専攻・国際経済学専修 講師/経済学)

青森公立大学学生

「NPO内で研究者が企画するクラウドファンディングのためのワークショップ」

早川公 (東京大学先端科学技術研究センター特任准教授/文化人類学)

「2025夏企画案報告&相談〜「足りないぼくら」に足りないことを教えてください〜」

平川雄一

「〜Help Each Other 〜 ヘルイチ」

皆川理咲子・木村友(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部2年)

「中高年向けデジタルプラットフォーム活用WS 橋本デジタルマッピング⇒県立相模三川公園PJ」

村山史世(麻布大学生命・環境科学部教授/武蔵野大学客員教授/あざおね社中会長/International Green Mapmakers Advisory ・法学)

「共創的ICT実践・ワークショップ」

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD、防災・減災、情報ネットワーク、地方自治)

2025年

3月

23日

日

20250323

「第11回震災問題研究交流会」

発表「防災・減災の共創的 ICT プラットフォーム」

1. 代表からのご挨拶

震災問題研究交流会は、東⽇本⼤震災をきっかけにして企画されたものです。震災の発⽣直後から⽇本社会学会の研究活動委員会を中⼼にして研究者同⼠の被災現場の調査研究状況などを共有するために震災情報連絡会が設けられ、それを基盤にして第1 回の研究交流会が開催されました。その研究交流会はその後の災害発⽣状況などに鑑みてテーマを拡⼤しながら、毎年続けられてきました。現在では、⽇本社会学会内に置いている防災学術連携体担当(連携委員)と、社会学的視点をベースにおいた災害研究をめざす研究集団<『災害と社会』研究ネットワーク>(これまでの震災問題研究ネットワークから名称変更)との連携というかたちで開催しております。

近年では、世界中で猛威をふるったコロナ禍による⽣活への広範な影響、ロシアのウクライナ侵略、イスラエルのパレスチナ侵攻など、世界的に不安定で先⾏きが不透明な国際状況が継続しています。日本では今年元旦に能登半島地震が発生し、夏場を挟んで全国各地で台⾵や集中豪⾬などの⾵⽔害や⼟⽯流災害が頻発しています。

本研究交流会では、これまで、東⽇本⼤震災に限らず、昨今の甚⼤な⾵⽔害、コロナ禍のなかで顕在化してきた社会課題など、災害・惨禍と社会との関わりや影響を含め幅広い研究交流を⾏ってきました。今年度も、災害事象全般に関する報告を受け付けますので、是⾮下記の要領に従って、⼀般報告の申し込みをお願いいたします。この交流会では、発表者だけでなく、参加して⼀緒に討論していただける⽅、社会学者と⼀緒に議論してみたい他分野の研究者、⾏政担当者、マスコミ関係者、災害研究に関⼼をお持ちの⽅にも参加していただいております。

2.交流会の開催日程と形式

今年度は、2025年3月22日(土)、23日(日)両日で、会場(早稲田大学の予定)での対⾯開催を主とし、⼀部Zoomによる遠隔リアルタイム⽅式も⽤いたハイブリッド形式の研究会として開催する予定です。

本交流会では、研究発表を募集して最新の研究動向を共有する時間を確保するとともに、今後の災害研究に関連する討論の時間もなるべく確保するため2⽇間の⽇程としております。

2025年

3月

22日

土

20250322

日本地方自治研究学会関東部会令和第8回関東部会報告

防災・減災と自治の共創的ICTプラットフォーム(長岡素彦)

日時:2025年3月22日(土)14時30分~17時(時刻は報告者数により前後します)

2.場 所:城西大学東京紀尾井町キャンパス3号棟3202教室

3.時 間:報告は1人30分 質疑応答10分

2025年

1月

11日

土

20250211

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会大会(略称:みがく研まつり)2025

at 東京大学先端科学技術研究センター(駒場)

2月11日 午前午後

午前 会員発表会

未来世代・こどものプラットフォーム eコーディネート・モジュール

午後 ごきげんな地域づくり(Well-Being Community)人材育成研究(東京大学)研究会

2024年

10月

27日

日

20241027

10/27 関係性の教育学会(EPA meeting)2024

関係性の教育学会(EPA meeting)2024を行います。

会員参加者、一般参加者を問わず無料で参加できます。

参加者による発題(10分程度)を行い、関心の共有と課題の検討を行います。

日 時:2024年10月27日(日)2時より4時

場 所:文京区民センター3C会議室(東京都文京区本郷4-15-14)

Bunnkyo Kumin Center 3F, 3-C, (4-15-14, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo)

https://maps.app.goo.gl/iD1aaBYsSXQbZxLZ8

内 容:参加者による発題(10分程度)による関心の共有と課題

Participants present own issues of interest and challenge (10 minutes or so) .

参加費:無料

申し込みはこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoLxadJArRWebebpfRglZaBIWmyYr1zMCEE5U2XUOlCHqjg/viewform?fbclid=IwY2xjawE7lQJleHRuA2FlbQIxMQABHfmKcJBYDbAUCLLRdg02a-rZlXMtjF4MuOYT_0xiyVvg5cSmiIhbvvf6PQ_aem_ede5m6iTQh44Mg_wWKy77g

関係性の教育学会

https://epajapan.jimdofree.com/

2024年

10月

05日

土

20241005

<シティズシップ教育研究大会2024>

■日程:2024年10月5日(土)10時〜17時15分(アフタートーク:18時30分まで)

■場所:オンライン

■内容:全体会(シンポジウム),自由研究発表セッション

2024年

9月

28日

土

20240928

日本地方自治研究学会 第 41 回大会(年次大会)

日本地方自治研究学会第 41 回大会を 9 月 28 日(土)・29 日(日)に熊本県立大学にて開催 いたします。統一論題は「グローバル化と地方自治」とし、近年のグローバリゼーション は地方自治にもさまざまなレベルで大きな影響を及ぼしていますが、その課題に対して、 コロナ後の自治体はどう対応すべきかを活発に議論したいと思います。みなさまの積極的 なご参加をお待ちしております。

2024年9月28日(土)~29日(日)

熊本県立大学 大ホール及び講義棟2号館

〒862-8502 熊本市東区月出3丁目1番100号 (都市バス[G1-4]、[G1-5]表示 「日赤病院前」バス停下車、徒歩 1 分 (都市バス[H1-1]、[H2-1]、[H3-1]表示

「県立大通り」又は「県立大学前」バス停下車、徒歩 1 分)

詳細

https://www.skattsei.co.jp/tihoujichi/

統一論題 グローバル化と地方自治

研究部会報告

共創的ICTのサステナブルイノベーションプラットフォームー自治のための公共のコミュニケーションシステム

研究報告

VUCA・持続不可能な地域・世界の住民主体・市民の自治の持続可能な地域づくりと自治体ーAI・Web3.0時代の共創的ICTのサステナブルイノベーションプラットフォーム

2024年

9月

15日

日

20240915

日本ソーシャル・イノベーション学会第6回年次大会(2024)

日本ソーシャルイノベーション学会の第6回年次大会を2024年9月15日(日)16日(月)に早稲田大学121号館にて開催します。

本大会のテーマは、『人と技術のソーシャルイノベーション:〇〇社会をデザインする』です。

「人」と「技術」との関係については、遠く第一次産業革命の時代から議論されてきました。しかし、生成AIの爆発的な進化が象徴するように、今ほど、スピード感をもって、複雑性を包摂してその関係を考えるべき時代はないかと思います。ソーシャルイノベーションを考える場合には、「人」と「技術」の両方の視点が不可欠です。そして、多様性、不確実性の高い状況下で、われわれがどのような社会を目指すのかは多彩です。そこで、あえて今回は「〇〇社会」をデザインする、とオープンなテーマ設定にしました。この〇〇に何を入れるか、それは本大会に参加する皆さまからの提案と議論に期待したいところです。ぜひ一緒に本大会をデザインできればと思います。今回は、これまでの研究発表、ポスター発表に加え、分科会についても公募することとしました。みなさまのご参加をお待ちしています。

◆日程:2024年9月15日(日)〜16日(月)

早稲田大学 早稲田キャンパス 121号館(東京都)

2024年

9月

06日

金

20240906

日本計画行政学会 第47回全国大会のご案内

2024年度は「新しい力を生み出す計画と行政」をテーマに開催します。

■開催要領

1.日 時

2024年(令和6年)9月6日(金)~7日(土)

2.場 所

愛知大学名古屋キャンパス講義棟4階

https://www.aichi-u.ac.jp/profile/campus/nagoya

〒453-8777 名古屋市中村区平池町4-60-6

詳細

http://www.japanpa.jp/

3.大会テーマ

「新しい力を生み出す計画と行政」

(WS)デジタル社会のパブリックコミュニケーションの深化が計画論にもたらす影響の検討

自治とコミュニケーションの情報プラットフォームー共創型プラットフォームとMILメディア情報リテラシー

2024年

8月

31日

土

20240831

2024年

8月

17日

土

20240817

日本ESD学会第7回大会

大会期日:2024年8月17日(土)

場 所:星陵会館(東京都千代田区永田町)

研究発表

共に生きることを学ぶ(Learning to live together)とESDー対話し学びあう学習ネットワーク(Learning web)

2024年

7月

26日

金

20240726

日本地方自治研究学会研究部会第4回

自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくり

第2回はデジタル時代の地域づくりの先行事例として鶴ヶ島市のタウンチップと行政組織の改革としての非営利株式会社について検討しましたが、第3回は全国の自治体でデジタル時代の地域づくりのツールして使われているためまっぷについてお聞きして増しました。

今回は「ためまっぷと自治体」ついてお聞きして論議します。

(仮)「ためまっぷと自治体」

畑正夫 神戸国際大学経済学部教授

2024年

7月

18日

木

20240718

第2回 「地域づくりコーディネーター」研究会

7/18 19時から

主催 ごきげんな地域づくり(Well-Being Community)人材育成研究(東京大学)

共催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

2024年

6月

18日

火

20240618

第1回 「地域づくりコーディネーター」研究会

6/18 19時から

「福祉・ケアとコーディネーション」

長岡素彦

一般社団法人地域連携プラットフォーム代表理事/未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

福祉・ケアとコーディネーションについて述べる。

また、地域福祉の担い手の協働に関する社協とNPOの研究会、日本ボランティアコーディネーター協会の地域サロン、地域のコミュニティワーカーネットの研究会などの当事者研究、多様な当事者の地域福祉開発の事例などを語る。

主催 ごきげんな地域づくり(Well-Being Community)人材育成研究(東京大学)

共催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

2024年

5月

18日

土

20240518

みがくダイアログ11

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

高橋梓 vs 清水玲子 ジャッジ 長岡素彦

5/18 13時

オンライン

清水玲子 「(仮)上巳の節句について」

高橋梓 「飛鳥「コンテンツからコンテクストへ」

2024年

5月

10日

金

20240510

地方自治研究学会研究部会第3回

自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくり

第二回はデジタル時代の地域づくりの先行事例として鶴ヶ島市のタウンチップと行政組織の改革としての非営利株式会社について検討しましたが、今回は全国の自治体でデジタル時代の地域づくりのツールして使われているためまっぷについてお聞きして考えます。

(仮)ためまっぷ

ためま株式会社 / ためまっぷプロジェクト

CEO/代表取締役清水 義弘

・ためまっぷ 使い方分類

・社会的処方とためまっぷ

5/10 18:00

オンライン

2024年

4月

28日

日

20240428

地方自治研究学会研究部会第2回

自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくり

(仮)タウンチップと非営利株式会社地域協働機構

勝浦 信幸(城西大学経済学部特任教授、日本医療科学大学保健医療学部非常勤講師/創造的地域経営)

4/28 13:00

オンライン

2024年

4月

27日

土

20240427

みがくSD研究会

ワークショップカフェ2024

2023年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換

みがくSD研究会のメンバーは、多様なワークショップを行っており、2023年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換をカフェ形式でします。

4/27(土)13~16時 オンライン

「問題はあるがそこそこいけるデジタルマッピング スマホとWeb-GISを活用したワークショップ」

(村山史世 麻布大学)

「SDの学びの場を創出する学生の取組〜ワークショップデザインによる実践とその考察~」

(松田 剛史・藤女子大学)

「持続可能なまちづくり(SDGs11)のススメ」

-学校(家庭科住領域)と地域の往還を軸とした学習と活動の手引きー

(陣内雄次・宇都宮共和大学)

「新しいアイデアや形を創ることで学ぶワークショップデザインの実践」

(森田真緒 神田外語大学・学生)

「フィールドスタディ」:青森県企業の生産現場から学ぶ経済学」

(巽 一樹・青森公立大学)

「大学における中期経営計画の浸透ワークショップ」

(石井雅章・神田外語大学)

「生活世界と制度知・地図ーまちづくり・地図ワークショップ」

(長岡素彦一般社団法人 地域連携プラットフォーム)

2024年

3月

30日

土

20240330

日本地方自治研究学会令和第6回関東部会

2024年3月30日 城西大学

自治と自治体におけるESD(持続可能な開発のための教育)政策・実践の変遷と課題

ー自治としての2030持続可能な開発アジェンダSDGs・国連防災枠組・国連グローバルデジタル協定・ESD」

長岡素彦

2024年

3月

20日

水

20240320

第10回震災問題研究交流会

震災問題研究ネットワーク

震災問題研究交流会は、2024年3月で通算10回目を迎えます。この交流会は、東日本大震災をきっかけにして企画されたものです。震災の発生直後から日本社会学会の研究活動委員会を中心にして研究者同士の被災現場の調査研究状況などを共有するために震災情報連絡会が設けられ、それを基盤にして第1回の研究交流会が開催されました。その研究交流会はその後の災害発生状況などに鑑みてテーマを拡大しながら、毎年続けられてきました。現在では、日本社会学会内に置いている防災学術連携体担当(連携委員)と、社会学的視点をベースにおいた災害研究をめざす研究集団<震災問題研究ネットワーク>との連携というかたちで開催しております。

近年では、猛威をふるったコロナ禍による生活への広範な影響、ロシアのウクライナ侵略などに伴ったエネルギー不足や食糧不足などの生活不安が続く数年間を経て、いまだ世界的に不安定で先行きが不透明な社会状況が継続しています。さらに、不安定な大気の状況により、台風や集中豪雨などの風水害や土石流災害も頻発しています。今年に入り元旦から能登半島地震の報が入り、あらためて過疎地域の災害の怖さと対応や支援の難しさを痛感させられているところです。

本研究交流会では、これまで、東日本大震災に限らず、昨今の甚大な風水害、コロナ禍のなかで顕在化してきた社会課題など、災害と社会との関わりや影響を含め幅広い研究交流を行ってきました。今年度も、災害事象全般に関する報告を受け付けますので、是非下記の要領に従って、一般報告の申し込みをお願いいたします。この交流会では、発表者だけでなく、参加して一緒に討論していただける方、社会学者と一緒に議論してみたい他分野の研究者、行政担当者、マスコミ関係者、災害研究に関心をお持ちの方にも参加していただいております。

※昨年までの研究交流会プログラムなどの情報、及び一昨年度までの交流会報告書については、本WEBサイトからご覧いただけます。なお、昨年度の報告書については、最終的な編集作業を進めているところです。

※なお、追加の詳細内容を記したプログラムの最新バージョンは、本サイトにて随時更新し公表されます。参加される方は、本サイトの最新バージョンをご確認ください。

※形式は、昨今の状況を鑑み、会場での対面を主とし、Zoomによる遠隔リアルタイム方式も用いたハイブリッド形式の研究会として開催いたします。初日の3月20日(水)は従来からの一般報告を中心にした研究報告会(セッション1~4)を行い、二日目の3月21日(木)は現在進めている科研費プロジェクトの報告会を兼ねた企画報告・検討会(プロジェクト企画セッション)というかたちを取りたいと思います。

プログラム

開催日:2024年3月20日(水)~3月21日(木)

対面会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館第1会議室(文学学術院キャンパス/新宿区戸山1-24-1、対面会場の詳細は後述します)。

https://greatearthquakeresearchnet.jimdofree.com/#:~:text=%E3%80%8C%E7%AC%AC10%E5%9B%9E%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%80%8D&text=%E3%81%93%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%81%AF%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC,%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

2024年

3月

09日

土

20240309

仙台防災未来フォーラム2024

(3月9日 / 仙台国際センター/ 仙台市主催)

AI・Web3.0と防災・減災・仙台防災枠組仙を防災・減災活動に役立たせるための講演を一般社団法人地域連携プラットフォームは行います。

SDGs・ESD と防災・減災2024

AI・Web3.0と防災・減災・仙台防災枠組

スピーカー 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

現在のVUCAで持続不可能な時代におけるAI・Web3.0と防災・減災、および、国連仙台防災枠組の関係を述べ、今後の防災・減災あり方、それをどう生かすかを阪神淡路以来災害支援をしてきた市民、国内の全国市民社会組織の立場からお話しします。

フォーラム当日に会場内に設置するモニターなどにて放映を行います。

論文

長岡素彦(2022)SDGs・ESDと防災・減災,武蔵野大学環境研究所紀要 11

長岡素彦(2023) SDGs・ESD と防災・減災 ―仙台防災フレームワークとロードマップ―,第8回震災問題研究交流会報告書,震災問題研究ネットワーク

長岡素彦(2022)SDGs・ESDと防災・減災 ―仙台防災フレームワークとロードマップ,震災問題研究交流会報告書』第8回,震災問題研究ネットワーク

仙台防災未来フォーラム

「仙台防災未来フォーラム」は、東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につなぐため、発表やブース展示、体験型プログラムなどを通じて市民のみなさまが防災を学び、日頃の活動を発信できるイベントです。

日頃から防災に携わる方はもちろん、これから取り組む方、お子さまやご家族連れ、学生、企業、市民団体等、幅広い層の方々の参加・発信の機会になることを目指しております。

今年度の「仙台防災未来フォーラム2024」のテーマは、

「仙台枠組折り返し みんなで今できる防災こと」

東日本大震災からの復旧・復興に加えて、気候変動をはじめとした環境問題や水害など様々なテーマから広い意味での「防災」について知る・考えるプログラムを実施します。

仙台防災未来フォーラム2024

https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2024/

2024年

3月

09日

土

20240309

地域福祉・医療研究会(3)

「フィールドワーク・ヒアリング」

今後の地域福祉・医療を検討する研究会では宇都宮で特定非営利活動法人福聚会の方々からお話をお聞きします。

スピーカー

特定非営利活動法人福聚会

青田さん、石綱さん

日時 3/9(土)

13時会場集合

16時頃まで

尚、12時から会場でランチを持参して懇親を行います。

また、当日、終了後は希望者で宇都宮駅周辺で懇親会も。

場所 宇都宮共和大学シティキャンパス(宇都宮駅)

2024年

3月

04日

月

20240304

地方自治研究学会 研究部会

「自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくり」

日時:3月4日 9:30から13:00を予定しています

場所:立教大学本館(モリス館)1101教室[滝口先生にお世話になりました]

参加方法:ハイフレックス方式(オンラインで参加希望の場合はMLに返信ください)

概要:

① 研究部会の進め方の確認

② 報告:村山先生「レイヤの重なりとして地域を理解する」

③ 意見交換

④ その他

2024年

3月

03日

日

20240303

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(略称:みがく研)2024 年次大会 プログラム

日時: 2024 年 3 月 3 日(日) 10:00-16:00

場所: 麻布大学

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(略称:みがく研)2024 年次大会 プログラム

10:00 開会の言葉 村松陸雄 共同代表

10:05-12:00 会員発表会

司会進行: 滝口直樹・田中優 (1 発表者 質疑込みで 15 分)

10:05-10:20 小林久美子 「小林さん的 2024 年度担当授業の振り返り」

10:20-10:35 長岡素彦 「AI・Web3.0 と共創の学びーELSI 志向の PBL・AI 親友論の先へ」

10:35-10:50 早川公 「今いるところを《フィールド化》していく: インハウス・プロジェクトを跡づける仕方で」 10:50-11:00 休憩

11:00-11:15 片山寛之 「ビジネスインキュベーション支援者によるアントレプレナーシップ教育への考察」

11:15-11:30 清水玲子 「(仮)上巳の節句について」

11:30-11:45 高橋梓 「コンテンツからコンテクストへーFC 大阪と模索する持続可能な教育ー」

11:45-12:00 松田剛史 「SD の学びの場を創出する学生の取組?ワークショップデザインによる実践とその考察~」

12:00-13:00 休憩

13:00-15:40 ワークショップ 「ミチコネンからの挑戦状・ミチコネンへの挑戦状」 コメンテーター: 伊藤通子 ファシリテーター: 石井雅章・村山史世

パート1 「ミチコネンからの挑戦状」13:00-14:30

早川公 「大学という組織で生き抜くために・・・」

高橋梓 「大学という組織で生き抜くために・・・」

清水玲子 「男社会は腹立たしいがコツさえつかめば楽でもある、飼いならされた?これでいいのか・・・」 滝口直樹

パート2 「ミチコネンへの挑戦状」 14:40-15:40

石井雅章 「イノベーションについて」

淺川和也 「フィロソフィーについて」

村松陸雄 「新しいニックネーム: フラフラ五彩鼓」

高橋梓 「たぶんコンテクストなんですー「何を」から「どのように」へのシフトを目指すジェネリックエンジンの正体」

村山史世 「SDGs 時代の学び方再考」

15:40 「第 4 回みがくレビュー・アワード発表」 司会進行:村松陸雄・村山史世 16:00

閉会の言葉 田中優 共同代表

17:00 懇親会

2023年

12月

16日

土

20231216

EPA関係性の教育学会ミーティング

日 時:2023年12月16日午後2時より4時

場 所:文京区民センター3-E会議室および遠隔(オンライン)

東京都文京区本郷4丁目15−14

https://maps.app.goo.gl/dsc7WLZPtb1ge5tg6

参加費:無料(どなたでも参加できます)

内 容:学会誌『関係性の教育学』の動向から

必須ではありませんが、学会誌Vol.22

https://epajapan.jimdofree.com/学会誌journal/2023-vol22/

などをお読みいただき、関心をもたれた論稿を話題にしていただけるとありがたいです。J-statageにもあります。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/epajournal/-char/ja

登 録:会場参加のかたも登録をお願いします。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscuuqpjIrHdzvXGWIsMhesYYA-GRGNT_d

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

→ EPA関係性の教育学会

https://epajapan.jimdofree.com/

2023年

12月

15日

金

20231215

G7市民社会コアリション2023オープンフォーラム「市民社会の歩みは続く」

G7に際し市民社会がG7市民社会コアリションの提言をしますが、伊勢志摩G7に引き続き今年もG7市民社会コアリション2023提言を行いました。

提言内容は政策提言書 2023CIVIL SOCIETY 7としてまとめ、また、次の主催国の市民社会に引き継ぎました。

https://civil7.org/.../uploads/2023/04/C7_communique_JPN.pdf

今回、まとめのG7市民社会コアリション2023「オープンフォーラム」を行います。

G7市民社会コアリション2023

オープンフォーラム「市民社会の歩みは続く」

■日時:2023年12月15日(金)16:00-17:30

■形式:オンライン開催(ZOOM)*後日zoom URLをお送りします。対面開催はなくなりました。

■プログラム:

1.開会挨拶(G7市民社会コアリション共同代表)

2.パネルディスカッション

・C7の取り組みの振り返り(登壇予定:C7分科会コーディネーター、他エンゲージメントグループ代表)

・全国の市民社会の取り組みの振り返り(登壇予定:全国閣僚会合開催地のNGO、広島市民サミット共同代表)

3.閉会挨拶(G7市民社会コアリション共同代表)

■申込:総会と同一フォームです

事前申込必須:必ず11月30日(木)までにお申込みください。)

申込:https://forms.gle/kGz7qtHUMEfkRbGK8

2023年

12月

02日

土

20231202

地域福祉医療研究会

「地域福祉・医療研究会」(2)

12/2(土)18:00〜20:00

ここでは限界を超えた持続不可化(アンサステナブル)した地域や地域福祉・医療とパートナーシップ・協働の実践や政策転換によって突破する試みを検討します。

2023年

11月

25日

土

20231125

Code for Japan Summit 2023

Code for Japan Summitは、2014年から毎年秋頃に開催している

国内最大級のシビックテックカンファレンスです。

2019年までは、全国各地のシビックテックコミュニティ(ブリゲード)と協力しながら神戸、新潟、千葉、横浜、東京などで開催をしてきました。2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全面オンラインに切り替えて2回開催、2022年はオフラインとオンラインのいいとこどりができるよう、オンラインイベントとウォッチパーティーのハイブリッド形式で行いました。

2023年はCode for Japanの設立10周年記念&Code for Japan Summitの10周年をお祝いすべく、対面での会場が復活し、東京会場で開催することが決まりました。10年という節目に、改めてシビックテックについて、お互いの活動を共有しながら、出会いや学びを得られる機会を、ともに考え、ともにつくっていきましょう!

※詳細が決まり次第、参加者に連絡しますので、イベントぺージ・Peatixのメッセージをご確認ください。

◆ イベント概要

日時:2023年11月25日(土)

会場:BaseQ (一部オンライン配信予定)

収容人数:500名程度

主催:一般社団法人コード・フォー・ジャパン

ハッシュタグ:#cfjsummit

公式サイト:(作成中)

申し込み

https://cfjsummit2023.peatix.com/event/3634418/view?utm_campaign=pod-5894&utm_medium=email&utm_source=follow-organizer&utm_content=748195&dlvid=2de333dd-5a88-4ac5-b24f-8986de0fb248&sltid=0

関連ページ:https://www.code4japan.org/activity/summit

◆ アクセシビリティ

すべてのプログラム字幕対応いたします。(リアルタイム配信時はUDトークを使用いたします。)

その他、特別な配慮が必要な方は info@code4japan.org までご連絡ください。

UDトーク: https://s.c4j.jp/summit-udtalk

◆ 参加方法

原則YouTubeでの配信となります。複数のURLがあります。

※URLが決まり次第、参加者に連絡しますので、イベントぺージ・Peatixのメッセージをご確認ください。

◆ 注意事項

参加にあたってはCode for JapanのプライバシーポリシーとCode of Conductをご確認ください。

※参加登録フォームにプライバシーポリシーとCoC(行動規約)への同意確認がありますので、フォームへ進む前に一度ご確認ください。

途中参加、途中退出も問題ありません。

原則として登壇者は組織とは関係なく、個人としての参加になります。

◆ 参考資料

シビックテックとは:https://www.code4japan.org/activity/civictech

Code for Japanとは:https://www.code4japan.org/

全国各地のシビックテックコミュニティ(ブリゲード):https://www.code4japan.org/brigade

2023年

11月

25日

土

20231125

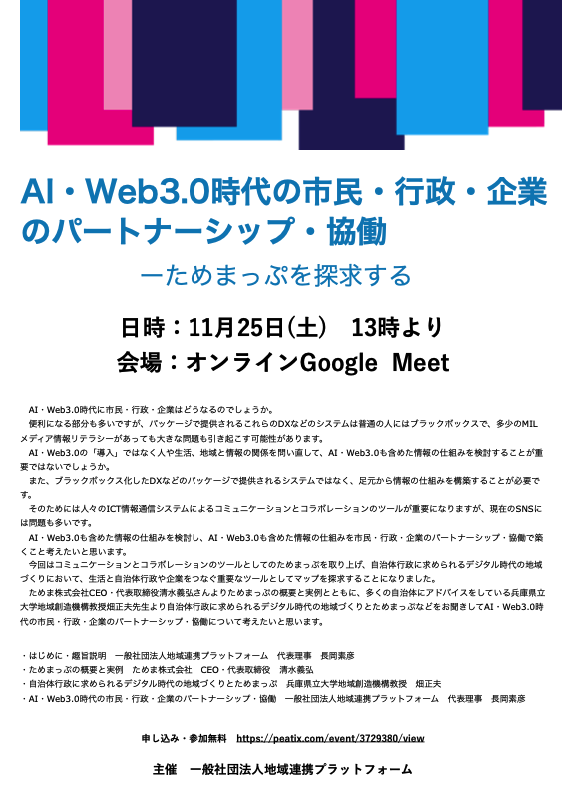

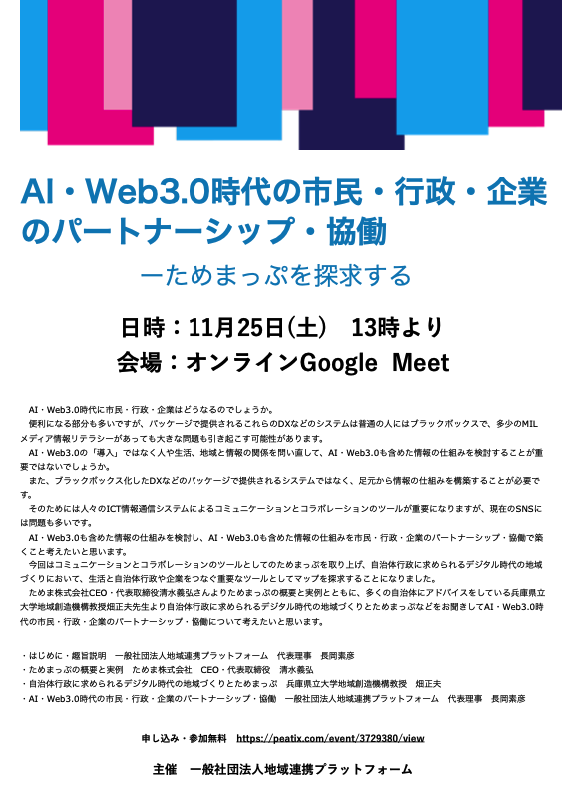

AI・Web3.0時代の市民・行政・企業のパートナーシップ・協働

ーためまっぷを探求する

AI・Web3.0時代に市民・行政・企業はどうなるのでしょうか。

便利になる部分も多いですが、パッケージで提供されるこれらのDXなどのシステムは普通の人にはブラックボックスで、多少のMILメディア情報リテラシーがあっても大きな問題も引き起こす可能性があります。

AI・Web3.0の「導入」ではなく人や生活、地域と情報の関係を問い直して、AI・Web3.0も含めた情報の仕組みを検討することが重要ではないでしょうか。

また、ブラックボックス化したDXなどのパッケージで提供されるシステムではなく、足元から情報の仕組みを構築することが必要です。

そのためには人々のICT情報通信システムによるコミュニケーションとコラボレーションのツールが重要になりますが、現在のSNSには問題も多いです。

AI・Web3.0も含めた情報の仕組みを検討し、AI・Web3.0も含めた情報の仕組みを市民・行政・企業のパートナーシップ・協働で築くこと考えたいと思います。

今回はコミュニケーションとコラボレーションのツールとしてのためまっぷを取り上げ、自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくりにおいて、生活と自治体行政や企業をつなぐ重要なツールとしてマップを探求することになりました。

ためま株式会社CEO・代表取締役清水義弘さんよりためまっぷの概要と実例とともに、多くの自治体にアドバイスをしている兵庫県立大学地域創造機構教授畑正夫先生より自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくりとためまっぷなどをお聞きしてAI・Web3.0時代の市民・行政・企業のパートナーシップ・協働について考えたいと思います。

◆ 概要

日時:2023年11月25日(土) 13時より

会場:Google Meet

主催:一般社団法人地域連携プラットフォーム

◆内容

・はじめに・趣旨説明 一般社団法人地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

・ためまっぷの概要と実例 ためま株式会社 CEO・代表取締役 清水義弘

・自治体行政に求められるデジタル時代の地域づくりとためまっぷ 兵庫県立大学地域創造機構教授 畑正夫

・AI・Web3.0時代の市民・行政・企業のパートナーシップ・協働 一般社団法人地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

・参加・入場無料

https://peatix.com/event/3729380/view

2023年

11月

05日

日

20231105

関係性の教育学会第18回(2023)年次大会

日 時:2023年11月5日(日)12時30分より午後17時30分(受付開始12時)

会 場:大東文化会館

(東京都板橋区・東武東上線東武練馬)東京都板橋区徳丸2-4-21

地図:http://www.daito.ac.jp/file/block_49513_01.pdf

発表

対話し学びあう学習ネットワーク(Learning web)

ーAI化による新しい「訓練された無能」と管理と統治の教育・自発的服従を超えて

登 録:フォームにて http://epajapan.jimdo.com/年次大会/

名前、所属、mail、懇親会参加

参加費:無料[会員・未会員を問わず]懇親会実費

参加申込み登録期限:10月30日(月)

問合せ:epajapan@gmail.com

Call for paper/participants of the EPA 18th annual convention

http://epajapan.jimdo.com/年次大会/

EPA 18th annual convention will be held on Sunday Nov 5th, 2023 from 12:30 to 16:30. at Daito Bunnka Kaikan Hall (Near Tobu Nerima station).

map: http://www.daito.ac.jp/file/block_49513_01.pdf

Fee: free[member / non member]

Please register at: http://epajapan.jimdo.com/年次大会/

Presentation (15 mins either online or in person) draft should be submitted till Oct 1st, Sunday with its tittle and the summary in Japanese 300 letters or English 80 words. We will inform you of the acceptance according to the decision of the committee no later than Oct. 8th Sunday.

Participants are welcome to register till Oct 30th, Monday [On site registration is admitted but] please also register at: http://epajapan.jimdo.com/年次大会/

Fee:free

Info: epajapan@gmail.com

「わたし(たち)は何者なのか、どこからきて、どこへいくのか」これらは、いにしえから、づっと探求されてきたことです。過去と未来、世界という時間と空間、そしていま、ここでの当事者としての私があるわけです。教育はそれらをつなぐものだと思います。

「関係性の教育学」(Engaged Padagogy)という術語は、米国の黒人女性でポストコロニアリズムのフェミニズムを礎とするベル・フックスによるといいます。平和や環境運動で知られるベトナム僧であるティク・ナット・ハン師による「行動する仏教」には同様の英語があてられています。日本語にしにくい言葉です。また、ベル・フックスの著書には自由の実践としての教育という言い方も散見します。

とてもたくさんの「教育」に関する団体があります。当初、関係性の教育学会(EPA)の創設にかかわった方がたの多くは日本で英語を教える英語話者の人たちでした。PGL, Peace as a Global Language という会合も、同時期に、はじめられました。そちらは英語話者の人たちの集いのようになり、続いています。EPAは、研究大会の開催とジャーナルの発行を軸に翻訳書や語学のテキストを発刊することも手がけてきました。

関係性の教育は、さまざまに読み解くことができるでしょう。本来、教育は社会への参加によってつくるコミュニティのものです。ユネスコは Learning to Live Together 、すなわち共に生きることであるともいいます。社会とのかかわりを意識化するなかで、自分は自分らしくあることができるのではないでしょうか。人びとは、学びあうことで、つながり、ちからを得ることができるのです。そして、なによりも、それは、よろこびに満ちています。同時に、何らかの関係をもつというのは、きびしいことでもあります。そこには、ややもすると旧来の研究では、問われなかった価値やストーリーが横たわっています。

フェミニズムから出発した関係性の教育は、世界を席巻する英語という言語を教える教師がみずからの仕事を批判的にとらえることにながりました。さらによりよい社会のために、人びとがちからをあわせるためのものとなるでしょう。

社会のいとなみとしての実践・運動、教育、研究をつなぐこと、わたしたちの世界を照らし、皆で、すすむべきことがらをつくりあげていく仕事ができたらよいと思います。人びとの願いもそれぞれでしょうし、対立も起こります。それらをコミュニティとしてのりこえていくプロセスが重要です。プロセスを共有し、仲間とともに仲間から学ぶEPAに、会員のみなさんの一人ひとりのちからが、結実されることを願っています。

URL

https://epajapan.jimdofree.com/

2023年

10月

31日

火

20231031

「キーワードで知るサステナビリティ」

31日の新刊「キーワードで知るサステナビリティ」(武蔵野大学出版会)に

「コンヴィヴィアリティ」、「クリティカルシンキング」、「チェンジエージェント」の項目を執筆しました。

単なる用語解説ではなくサステナビリティに具体的に「クリティカルシンキング」がどう役立つのかや、また、図表で示しました。

サステナビリティに重要なのは、環境などの知識だけではなく、現状を目標や現在の手段に当てはめるのではなく「クリティカルシンキング(批判的思考)」(この批判的は非難でも批評でもない)をもち、社会と自らを変えていく「チェンジエージェント」(変革の担い手)です。

また、サステナブルな地域と世界を目指すためにイバン・イリッチの「コンヴィヴィアリティ」とサステナビリティについても示しました。

サステナビリティに重要なのは、環境などの知識だけではなく、現状を目標や現在の手段に当てはめるのではなく「クリティカルシンキング(批判的思考)」(この批判的は非難でも批評でもない)をもち、社会と自らを変えていく「チェンジエージェント」(変革の担い手)です。

「サステナビリティ学」において重要なキーワードを抽出・整理し、キーワードの定義や重要性、応用・実践例等を解説している。

長岡素彦

「コンヴィヴィアリティ」

「クリティカルシンキング」

「チェンジエージェント」

- 「キーワードで知るサステナビリティ」

- 出版社 : 武蔵野大学出版会 (2023/10/31)

- 発売日 : 2023/10/31

- 言 語 : 日本語

- 単行本 208ページ

- ISBN-10 : 4903281612

- ISBN-13 : 978-4903281612

- ここから

目次

1.サステナビリティ共通

◉1.1 包括的な規範

サステナビリティ(持続可能な発展)……………………16

SDGs……………………22

プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)……………………26

弱い持続可能性と強い持続可能性(ウイークサステナビリティと ストロングサステナビリティ)……………………30

システム思考……………………34

再帰的近代化・エコロジー的近代化……………………38

環境と経済・社会の統合的向上……………………42

◉1.2 社会面の規範

ウェルビーイング……………………44

コンヴィヴィアリティ(自立共生)……………………46

社会的包摂……………………50

公正・公平……………………54

環境正義……………………58

レジリエンス……………………62

コモンズ……………………66

2.ソーシャルデザイン

◉2.1 人

クリティカルシンキング(批判的思考)……………………72

チェンジエージェント……………………76

自己充足……………………78身体感覚……………………80

伝統知(在来知)……………………82

環境心理学……………………84

◉2.2 社会システム

パーマカルチャー(Permaculture)……………………88

社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)……………………92

人新生・脱成長・定常型社会……………………94

トランジション(転換)……………………96

ファシリテーション(対話の促進)……………………100

リジェネラティブ……………………102

◉2.3 企業・経営・経済

CSV(Creating Shared Value)……………………104

ESG投資……………………108

エシカル消費……………………112

サーキュラーエコノミーとシェアリングエコノミー……………………114

拡大生産者責任(EPR)……………………118

◉2.4 政策・地域づくり

予防原則……………………120

バックキャスティング……………………122

パートナーシィップ(協働)……………………124

地域循環共生圏……………………126

流域圏……………………130

一場所多役……………………134

3.環境エンジニアリング

◉3.1 化学物質・リスク

マイクロプラスチック……………………140

化学物質……………………142

グリーンケミストリー……………………144

リスク管理……………………146

◉3.2 気象・気候

気候変動と異常気象……………………150

温室効果ガス……………………154

脱炭素・カーボンニュートラル……………………156

気候変動適応……………………160

ヒートアイランド……………………164

◉3.3 資源・エネルギー

ZEH・ZEB……………………168

再生可能エネルギー……………………172

LCA(ライフサイクルアセスメント)……………………176

3R(リデュース、リユース、リサイクル)……………………180

エネルギーセキュリティ……………………184

◉3.4 バイオマス・食

バイオマス……………………186

バイオマスエネルギー……………………188

バイオマスプラスチック……………………190

食料システム……………………192

ローカルフードポリシー(総合的地域食政策)……………………194

◉3.5 自然生態系生物

多様性……………………196NbS (Nature-based Solutions)……………………200

熱帯林とその保全……………………202

里山……………………204

著者一覧……………………206

武蔵野大学

2023年

10月

19日

木

20231019

地域医療福祉研究会

10/19 「地域福祉・医療研究会」(1)

2023年

10月

01日

日

20231001

シティズンシップ教育研究大会2023

日本シティズンシップ教育フォーラムでは「研究」に力点を置いた交流と研究発展に向けた場として、「シティズンシップ教育研究大会2023」を10月1日(日)に開催いたします。「シティズンシップ教育研究大会」は、「シティズンシップ教育」をキーワードに、多様なディシプリンの垣根を越えた知見交流を通じて、これまでの自らの研究のあり方を振り返り、今後のシティズンシップ教育研究のありようを共に考えるプラットフォームとして、2019年度から開催してまいりました。これまでの研究大会では、政治学・社会学・教育学・心理学・哲学など多様なバックグランドの研究者はもちろんのこと、実践者、大学院生、学部生などの参加もありました。

今年度も、多様な研究者、学生のみなさんを繋ぐ場となればと考えています。また、今年度も昨年度に引き続き、オンライン開催となっています。昨年同様にオンラインであることのメリットを生かし、地理的に離れた場所にある方々を繋ぐ契機になればと考えています。自由研究発表の発表者の皆さまには、発表申し込みの際に、自分の研究が該当する「アプローチ」と「キーワード」を選択して頂きます。大会実行委員会としては、これらのアプローチ・キーワードの情報をもとに、発表者同士が研究の多様性を感じながら、同時に共通する問題意識の接点を生み出せるように、分科会を編成していく予定です。

また、今回のシンポジウムのテーマは、『葛藤』を浮かび上がらせるシティズンシップ教育としました。シティズンシップ教育の実態はその軸足をどこにおくかによって多様であり、時に葛藤を含みうるものです。一方で、葛藤自体が顕在化しない状況もありえます。今回は「葛藤」をキーワードに、シティズンシップ教育が抱えうる課題について皆さんと改めて考えたいと思っています。

この分野の研究に長く取り組まれてきた方々のみならず、大学院生や学部生の方を含む若手の方や、新たに関心を持たれた方、さらに他分野へのつながりをつくりだしたい方にもぜひ積極的にお越しいただき、今年度もシティズンシップ教育研究をともに切り拓いていくプラットフォームとなれば幸いです。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

発表

AI・Singularity・web3.0とシチズンシップ

―AI化による新しい「訓練された無能」とシチズンシップ教育

1.概要

■日時:2023年10月1日(日)10時〜17時30分(任意参加のアフタートークは18時30分まで)

■会場:オンライン開催(参加者の方々にzoomミーティングルームのURLを共有します)

■対象:シティズンシップ教育研究に関心をもつ方々なら,誰も参加できます。

若手研究者・院生・学部生の参加を歓迎いたします。

■主催:日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)

2.全体スケジュール

10:00~12:00 シンポジウム「『葛藤』を浮かび上がらせるシティズンシップ教育」

13:15~15:00 自由研究発表セッション(1)(分科会ごとでの実施)

15:30~17:15 自由研究発表セッション(2)(分科会ごとでの実施)

17:30〜18:30 アフタートーク(任意参加)

3.参加費

・高校生:無料

・学生・院生:500円(発表者:無料)

・一般:1,000円

4.大会企画

今回の研究大会では、二種類のセッションで企画を構成します。

(1)シンポジウム

参加者が一同に会し、共にシティズンシップ教育研究について考えます。

(2)自由研究発表セッション

発表者の研究成果について口頭で発表し、参加者と質疑応答やディスカッションを行います。

(1)シンポジウム

■テーマ:「葛藤」を浮かび上がらせるシティズンシップ教育

■趣旨:

シティズンシップ教育の実態はその軸足をどこにおくかによって多様であり、時に葛藤を含みうるものです。一方で、葛藤自体が顕在化しない状況もありえます。たとえば、多数派の規範が「当たり前」と見なされることで、見えなくなる葛藤もあるでしょう。また、外国にルーツを持つ子どもや、不就学や不登校の子どもなど、その声が必ずしも聞き届けられていない、あるいは理性的な語りの形式では汲み取れない思いを抱える子どもや若者の存在と向き合うとき、シティズンシップ教育にはどのような課題が浮かび上がって来るでしょうか。今回は「葛藤」をキーワードに、シティズンシップ教育について改めて考えたいと思っています。

(2)自由研究発表セッション

自由研究発表は分科会(1発表につき持ち時間35分(発表時間15分~20分、質疑応答15分~20分)の開催を予定しています。

(3)アフタートークについて

17時30分~18時30分には任意参加のアフタートークを実施します。アフタートークでは、テーマ別に話題共有できる複数の部屋を用意します。設定する部屋の内容に関しては、後日参加申込者のみなさまからアイデアを募集いたします(任意回答)。その記入状況を考慮に入れて、実行委員が最終決定する予定です。

5.参加・発表申込

<参加申込>

2023年9月27日(水)までに、以下参加申込みページからオンラインでお申し込みください。

2023年

9月

30日

土

20230930

未来の学びと持続可能な発展・開発研究会

「デジタル社会における生徒会活動の役割」

荒井翔平氏 東京薬科大学・生徒会活動支援協会、他

日時:9月30日(土)14:00から

場所 : オンライン

会員の荒井翔平氏の個人発表を行います。

これまで「生徒会活動」といわれると、学校の中で閉鎖的活動を行うことが多いとされており、そのアウトプットは学校外には出ないことがほとんどでした。

しかしICT活用やGIGAスクール時代の中で、生徒たちは技術を適切に使用しながら、多様な活動を展開しています。

今回では、生徒会活動をデジタル社会という側面から切り取り、これまでの事例などを踏まえて議論します。

荒井翔平氏 東京薬科大学・生徒会活動支援協会、他

専門 生徒会支援・主権者教育

コメンテーター

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD、防災・減災、情報ネットワーク)

主催 未来の学びと持続可能な発展・開発研究会

2023年

9月

23日

土

20230923

日本地方自治研究学会第 40 回大会(年次大会)

日本地方自治研究学会第 40 回大会を 9 月 23 日(土)・24 日(日)に開催いたします。

統一論題は「再起動―新時代における地方の挑戦―」とし、新型コロナウイルスパンデミ

ックからポスト・ウイズコロナの再起動として新時代における地方の挑戦はどのような課

題があり、それを如何にして自治体を活性化し改革を展開するかができるのかをあらため

て議論したいと思います。みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。

日 時 2023 年 9 月 23 日(土)~24 日(日)

場 所 城西大学紀尾井町キャンパス 1 号棟・3 号棟

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-26

統一論題 再起動―新時代における地方の挑戦―

・基調講演 シンポジウム

・研究発表

討論者 石井雅章(神田外語大)

詳細・申し込み

https://www.skattsei.co.jp/tihoujichi/index.html

2023年

9月

16日

土

20230916

2023年

9月

08日

金

20230908

日本計画行政学会 第46回全国大会

2023年度は「行政への計画的アプローチの再検証」をテーマに開催します。

日本計画行政学会第46回全国大会の共通論題は「行政への計画的アプローチの再検証」です。 20世紀においては、政策執行について将来のビジョンを設定し、それに対応する政策的コミットを表明する、行政の「計画的アプローチ」が大きな役割を果たしてきました。具体的には全国総合開発計画、経済計画等のマクロの計画、各種公共事業の五箇年計画、都市計画等のミクロな計画がそれぞれの分野における、政策の企画立案、執行面で非常に重要な役割を果たしてきました。 21世紀に入ってから、それらの計画のうちの一部は策定されなくなり、一部は具体的な指標としての機能を喪失するなど、いわゆる「計画的アプローチ」の位置づけが大きく変化しているようにも見えます。それは、そもそも高度成長期など、先進国へのキャッチアップ期においては描きやすかった将来ビジョンが見通せなくなったこと、人口増加期、富の増加期における利益の配分を事前に示すことが国民にも受け入れやすかった環境が大きく変化したこと、など様々な理由が考えられます。 しかし、気候変動、パンデミック、予期せぬ安全保障上の脅威など様々なリスクが高まっている今、何のビジョン、シナリオも持たずに政策の企画立案、執行を行うこと自体は、将来世代に大きな負担をもたらしてしまう可能性が高いと考えざるを得ないでしょう。 日本計画行政学会第46回全国大会の共通論題は、これまでの行政等への計画的アプローチの歴史を見直し、中央政府、地方政府、それらの主体をサポートするシンクタンクなどの主体との対話を通じて、現在の社会に必要な計画的アプローチの在り方を検討しようとするものです。

WS

「デジタル地図がもたらす計画とまちづくりのマネジメントプロセスの変容」

住民主体の地図・デジタル防災・減災地図づくりーAI・Singularity・Web3.0時代の計画とマネジメントプロセス(長岡素彦)

■開催要領

1.日 時

2023年(令和5年)9月8日(金)~9日(土)

2.場 所

日本大学経済学部

3.大会テーマ

行政への計画的アプローチの再検証

WS

「デジタル地図がもたらす計画とまちづくりのマネジメントプロセスの変容」

詳細

http://www.japanpa.jp/4_2/

2023年

8月

19日

土

20230819

日本ESD学会第6回大会

◆ 大会期日: 2023年8月19日(土) 9:00~17:00(予定)

◆ 会場: 星稜会館(星稜會舘)大ホール

詳細 プログラムDL

https://jsesd.xsrv.jp/6th

研究発表

AI・シンギュラリティ(Singularity)とESD :AI の功利的利用から共創の学びへ

長岡 素彦((一社)地域連携プラットフォーム)

◆ 大会期日: 2023年8月19日(土) 9:00~17:00(予定)

◆ 会場: 星稜会館(星稜會舘)大ホール(最大400人収容)〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2

◆ 参加費: 500円(学生0円)

※ 参加申し込みをしていない方が,当日参加される場合の参加費は,1000円となります。

※ おつりのないようご準備の上,当日会場にてお支払いください。

◆昼食,意見交換会について

・発表会場(ホール)は飲食禁止です。昼食の際は控室 (4階 4A.4B,または1階 会議室E,会議室Fを予定)をご利用ください。周囲に飲食できる場所やコンビニは少ないので,事前にご準備の上ご持参ください。

・大会終了後16 :40~意見交換会を予定しております。食べ物の提供はございません。お茶のみの提供とさせていただきますので,あらかじめご了承ください。

◆注意事項 必ずお読みください。

・発表要旨は,8月上旬に学会WEBサイトにおいて公開予定です。会場では配布いたしません。ご自身の端末にダウンロードしておくか,事前に印刷してご持参ください。

・プログラムについては,当日やむを得ず変更する可能性があります。

・会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用になるか,近隣の民間駐車場をご利用ください。

・会場内にWi-Fiはありません。ご了承ください。

ご質問がある場合は,大会実行委員会jsesd.6thあっとgmail.com(あっとは@に置き換えてください)までご連絡ください。学会事務局では質問をお受けすることはできません。

※ 実行委員会が指名したスタッフが撮影した写真,動画,音声のデータは,ESD学会が作成するニュースレターやHP等の発行物に使用することがあります。ご了承ください。

なお、大会前日の8月18日(金)に、日本ESD学会若手の会によるサイドイベントも開催されます!

2023年

6月

04日

日

20230603

共生科学会大会 第15回大会

今回の大会では、「SPORT FOR KYOSEI―あらゆる人のためのスポーツ・平和と共生のために」を大会・シンポジウムテーマとして、体験型のプログラム企画や大会シンポジウムを通じて、箱根の素晴らしい環境の中で会員の方も非会員(一般)の方も一緒に、多様性を持つインクルーシブな社会の創造に向けて一つの良い機会になれるようなイベントにしたいと考えています。ぜひご参加いただければと思います。

また、例年どおり会員による研究発表会、自主企画シンポジウムを行います。

個人発表

内発的なインクルーシィブイノベーション(内破)ー AI・シンギュラリティ(Singularity) とサステナブルイノベーション

日時:2023年6月3日(土)〜4日(日) <2日間での開催>

●1日目(3日)

13:00 総会(ONLINE有)

14:00 シンポジウム(ONLINE有)

18:00 懇親会(現地のみ)

●2日目(4日)

9:30 ①共生科学WORKSPORT(現地のみ)

②研究発表会(ONLINE有)

③自主企画シンポジウム(ONLINE有)

12:30 散会

場所:星槎大学箱根キャンパス(箱根町仙石原)

申込:大会申込みはこちらの外部サイト【Pitexサイト】よりお申し込みをお願いいたします。

<https://kyosei-gakkai-hakone2023.peatix.com/>

2023年

4月

30日

日

20230430

ワークショップカフェ2023

2022年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換

みがくSD研究会のメンバーは、多様なワークショップを行っており、2022年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換をカフェ形式でします。

4月 30日 (日曜日)13~16時 ネット上

発表者(順不同)

「ワークショップにおける他力本願と共創の技法 楽しさとパーソナリティ」

村山史世(麻布大学生命・環境科学部准教授/武蔵野大学客員教授/あざおね社中会長/International Green Mapmakers Advisory ・法学)

ワークショップの観点からみた企業における気候変動シナリオ分析

石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授/環境社会学)

規範的文化要素を脱するための複言語・複文化ワークショップ

高橋梓(近畿大学法学部教養・基礎教育部門准教授/国際文化学・20世紀フランス文学・フランス語教育)

情報経営イノベーション専門職大学「先端グローバル社会」における授業内容の改善と実施

小林 久美子(浅草九重女将/ 情報経営イノベーション専門職大学非常勤講師/ソーシャルビジネス、環境ビジネスISO、情報ビジネス)

「動詞としての文化」に基づく個人史分析〜堺市の例から考える〜

平川雄一

食を考える場づくりを!〜ワークショッププログラムの作成とその実践〜

藤女子大学人間生活学部人間生活学科3年 竹田真唯

大学におけるワークショップデザイン系科目の実践

松田 剛史(藤女子大学人間生活学部特任准教授/ソーシャルベンチャーあんじょう家本舗代表/ESD)

「アジェンダ」と「フレームワーク」ワークショップー仙台防災フレームワークとデジタルマッピングでのアジェンダのために

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD、防災・減災)

2023年

4月

23日

日

20230423

みがくダイアログ

越境する文化—兵庫下髪とプルースト美学が交差する地点

清水玲子×高橋梓

異質な文化圏との交流が日常化した現代、文化の「越境」の重要性が語られることは珍しくない。だが多くの場合において、我々は異質な文化の「要素」に触れることで満足してしまい、文化システムが越境することで生じる問題から目を背けている。我々はまず文化が独自の体系を持つことを理解し、 自らの文化やその規範性に自覚的であるべきであろう。それによってこそ、我々は他の文化の規範性を読み解き、自文化を変容させるきっかけを得るはずである。これは学問における専門分野においても同様であり、自らの背景に潜む体系を自覚し、その上で「際」に身を置かねば文化触変は起こらないだろう。

今回のダイアローグは美術研究の分野における「兵庫下髪」、そしてフランスの小説家プルーストの「通りすがりの女」のテーマに潜む美を題材とするものである。各報告者が見出したものは、規範的なるものによって覆い隠された文化要素に他ならない。報告者の議論を出発点として、自文化の中に潜む思い込みを自覚すると共に、異文化の越境が社会やサステナビリティについて果たす役割を考える。

日時 4月23日(日)13時から16時

場所 ネット

主催 みがくSD研

2023年

4月

16日

日

2023041617

=========================

\参加者募集中/

みんなの市民サミット2023

~G7広島サミットに市民の声を届ける~

https://hiroshimacsummit2023.mystrikingly.com/

=========================

【日 時】

2023年4月16日(日)10:30~17:00、17日(月)9:30~17:00

【会 場】

広島国際会議場(広島県広島市中区中島町1-5)及び周辺施設

※プログラムの一部はオンライン配信によりハイブリット開催します。

※会場に駐車場はございません、公共交通機関をご利用ください。

【対 象】

○G7サミットや社会・地域課題に関心のある方

○NPO/NGO、ユース、中間支援組織、企業・事業者、自治体、教員、教育機関、大学・研究機関、議員、マスコミ・メディア関係者

○G7サミットの関係機関(Business 7、Labour7、Science 7、Think 7、Women 7、Youth 7) など

【参加費】

無料

【主 催】

みんなの市民サミット2023実行委員会

※本イベントは、公益財団法人庭野平和財団、真如苑、ひろしま国際交流サミットの助成を受けて開催します。

【共 催】

G7市民社会コアリション2023/特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム/公益財団法人広島平和文化センター

/中国環境パートナーシップオフィス/中国地方ESD活動支援センター

【協 力】

公益財団法人広島YMCA

【後 援】

広島サミット県民会議/広島県/広島市

【みんなの市民サミット2023について】

2023年に開催されるG7広島サミットを契機に、「核のない、誰ひとり取り残さない、持続可能な社会」を

私たちの手で創ることを目的として、国内外の市民社会組織等が広島に集い、G7サミットや社会課題に対する理解、

市民の参加、NPO/NGO等のアクション、ステークホルダーとの連携、政府への提言等を促すために、

立場や世代の垣根をこえて情報交流や学びあいを行います。

※前日(4/15)に被爆者証言などの関連イベントを開催します。詳しくはWebサイトをチェック!

【プログラム】

<4月16日(日)>

10:00~ 開場

10:30~12:30

●オープニングセッション(ハイブリッド開催)

※日英通訳・手話通訳・要約筆記あり

-HIPPYからの応援歌とメッセージ

-Civil 7の活動報告

登壇者:Civil7のSteering Committee・Working Groupコーディネーター

-スペシャルゲストによる対談

登壇者:能條桃子(NO YOUTH NO JAPAN)、元山仁士郎(沖縄県民投票)

12:30~14:30

●ランチセッション(ハイブリッド開催)

-紙芝居「原爆の子 さだ子の願い」/安芸府中高校折り鶴プロジェクト有志

-「平和の音楽と映像を通して核兵器廃絶を訴える」/YAMATO

14:30~17:00

●分科会①~⑨

-G7サミットの議題や社会・地域課題等のテーマによるワークショップや講演など

<4月17日(月)>

9:30~12:00

●分科会⑩~⑰

12:00~14:00

●交流タイム

-活動展示ブースによる情報交流を行います、活動紹介したい展示や配布物をご持参ください

14:00~17:00

●クロージングセッション <ハイブリッド>

※日英通訳・手話通訳・要約筆記あり

-分科会の活動報告や市民サミット共同宣言の発表

17:00 閉会

【分科会の紹介】

①C7核廃絶WG国際コーディネーターと国内コーディネーターによる政策提言への道のり(対面開催/定員:300名)

②『気候変動の現在地』気候学者 江守正多さん講演会と350Japanみんなの温暖化会議(ハイブリッド開催/定員:会場70名、オンライン300名)

③「ヒロシマの孫たち」上映会&子どもたちからのメッセージ(対面開催/定員:40名)

④日本の子育て 海外の子育て(オンライン開催/定員:80名)

⑤もうひとつのサミット 〜G7の方向性、そっちで大丈夫そ?〜(ハイブリッド開催/定員:会場70名)

⑥Youth Summit 2023 in 広島 ~Redefine our future through sustainability~(ハイブリッド開催/定員:会場30名、オンライン100名)

⑦シリア大地震の被災者が直面する「三重苦」と届ける希望〜紛争・制裁・そして震災〜(ハイブリッド開催/定員:会場40名、オンライン90名)

⑧新型コロナが映すいのちの格差 I 知的財産権が生む不平等 II 認知症の人に起こったこと(対面開催/定員:60名)

⑨地球一周の旅から見えてくるSDGs ~ミツバチワークショップ~(対面開催/定員:30名)

⑩世界のヒバクシャとつながろう~世界の核被害者の援助と国際協力を見据えて~(対面開催/定員:300名)

⑪公共調達における社会責任調達を推進するために(対面開催/定員:40名)

⑫気候正義と平和:G7に反映されない声はどこに(対面開催/定員:70名)

⑬カードゲームを通してSDGsを考える~企業・自治体・地域のつながり~(対面開催/定員:48名)

⑭見過ごされた歴史 - Hiroshima’s Overlooked History(対面開催/定員:40名)※英語での開催

⑮地域のつながりが災害を乗り越える力! ~広島からこれからの防災を考える~(ハイブリッド開催/定員:会場40名)

⑯『ラリー』と『ロビイング』のあいだで 〜市民社会とG7の関わりを問い直す〜(ハイブリッド開催/定員:会場40名、オンライン100名)

⑰日本における格差の原因と正体を探る。~NPO・市民活動の現場からの考察~(対面開催/定員:50名)

【申込み方法】

<STEP1>Webサイトでイベントの詳細情報と参加規約をチェック

<STEP2>下記URLの応募フォームからイベント全体の参加申込(必須)

https://forms.gle/3i7J3Uzepbz1SysE7

<STEP3>参加したい分科会ごとの応募フォームから参加申込(分科会に参加希望の方)

※各プログラムは先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。

※申込を受け付けた方には開催2~3日前に案内メールをご連絡します。

※お申込み締切:4月12日(水)17:00まで

【備 考】

○本イベントは全国の市民社会組織や個人の有志から構成する実行委員会によって企画・運営しています。開催趣旨および参加規約をご理解のうえご参加ください。

○イベント当日は記録用の写真・動画の撮影やマスコミ取材等を行い、情報発信や報道に使用させていただきますのでご了承ください。

○イベント運営における、新型コロナウイルス感染拡大防止、安全管理、環境負荷軽減、情報保障にご協力をお願いします。

【参考情報】

▼ためまっぷ

https://pc.tamemap.net/3410001?lat=34.39776083019817&level=5000&lng=132.475306391716&locale=ja

https://www.facebook.com/hiroshimacsummit2023/

https://twitter.com/Hiroshima_NPO_C

【お問い合わせ先】

みんなの市民サミット2023実行委員会 事務局

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター(担当:松原、松村)

2023年

4月

13日

木

2023041314

Civil7 Summit 2023 Registration Form / C7サミット2023

形式:ハイブリッド開催

・対面会場:東京プリンスホテル(東京都港区芝公園3-3-1)

・オンライン:Zoomミーティング

■Eligibility: Open to everyone *first-come-first-served basis.

参加資格:G7市民社会コアリション2023会員、C7ワーキンググループ参加者、メディア、一般

■On-site capacity: 200 participants

■Program / プログラム:

1日目(4月13日)/ DAY 1 (13 April)

10:00-12:00 分科会 / Parallel Sessions

12:00-13:30 昼食 / Lunch

13:30-15:30 分科会

/ Parallel Sessions

15:30-16:00 コーヒーブレイク / Coffee Break

16:00-18:00 全体会議 - G7シェルパとの対話 / Plenary Session - Dialogue with G7 representative

18:00-20:00 レセプション(懇親会)/ Reception

20:00-22:00 分科会(オンラインのみ)/ Parallel Sessions (online only)

2日目(4月14日)/ DAY 2 (14 April)

10:00-12:00 分科会 / Parallel Sessions

12:00-13:30 昼食 / Lunch

13:30-15:30 分科会 / Parallel Sessions

15:30-16:00 休憩 / Break

16:00-17:00 閉会式 - 財務トラック代表との対話 / Plenary Session - Dialogue with Finance Track

17:00-18:30 分科会(オンラインのみ) Parallel Sessions (online only)

2023年

3月

18日

土

20230318

2023年

3月

17日

金

20230317

学術研究集会 「東日本大震災・原子力災害学術研究集会

「東日本大震災・原子力災害第 1 回学術研究集会」を下記のとおり開催いたします。東日本大震災及び原子力

災害に関わる研究者並びに大学院生等の参加の下、「各研究活動の発表」及び「被災地の視察」を含めた研究集会

を実施します。

幅広い分野における学術交流及び情報交換を主旨とするため、東日本大震災及び原子力災害に関わる分野であ

れば、社会学、心理学、医学・看護学、政治学、経済学、行政学、理学、工学、地域研究、メディア研究、リス

ク研究、まちづくり、STS 研究、都市計画等、参加者の研究分野は問いません。

また、震災対応や震災研究に興味のある研究者並びに大学院生等は、どなたでも参加・聴講できますので、多

数の皆様のご参加をお待ちしております。

研究発表

東日本大震災・原子力災害におけるメディア、情報とリテラシー・メディア情報リテラシー(MIL)

1.開催概要

【研究集会日程】

2023 年 3 月 16 日(木)~3 月 17 日(金)

【スケジュール】

1 日目:3 月 16 日(木)「エクスカーション」

視察先(調整中):東日本大震災・原子力災害伝承館、請戸小、中間貯蔵施設等

参加申込み期限:2022 年 12 月 19 日(月)23:59 まで

※福島駅(または双葉駅)から東日本大震災・原子力災害伝承館へ、伝承館から視察先へ、貸切バスで移動

します。視察終了後は、貸切バスで福島駅へ移動します。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。

2 日目:3 月 17 日(金)「研究発表(口頭発表等)」

会場:コラッセふくしま(〒960-8053 福島県福島市三河南町 1-20)

2.研究集会の対象者

東日本大震災及び原子力災害に関する研究等をしている研究者並びに大学院生等

※高校生・大学生の参加は問題ありませんが、研究者が行う学会発表に準じます。

3.研究発表(口頭発表等)のテーマ

東日本大震災及び原子力災害に関するもの

※学術交流及び情報共有を主旨とするため、他発表先の学会名等の情報提供を条件に、再録、再発表を

可能とします。

4.研究集会参加費

無し

5.問い合わせ先

東日本大震災・原子力災害伝承

2023年

3月

05日

日

20230305

日本環境教育学会北海道支部2022年度合同フォーラム

個人研究発表

「エコツーリズム・サステナブルツーリズムー地域のサステナビリティか、マーケティングニーズの観光地のサステナビリティか」

2023年

3月

04日

土

20230304

仙台防災未来フォーラム2023

(3月4日 / 仙台国際センター/ 仙台市主催)

SDGs・ESD と防災・減災の講演と仙台防災枠組を防災・減災活動に役立たせるための「ワークショップ」の二つを一般社団法人地域連携プラットフォームは行います。

SDGs・ESD と防災・減災2023ー仙台防災枠組をいかすには

スピーカー 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

2030持続可能な開発アジェンダ・SDGsとESD持続可能な開発のための教育と仙台防災枠組との関係、それをどう生かすかを阪神淡路以来災害支援をしてきた市民、国内の全国市民社会組織の立場からお話しします。

フォーラム当日に会場内に設置するモニターなどにて放映を行います。

ワークショップ

時間 13:15ー1415

場所 会議室 4-B

仙台防災枠組をそれぞれの防災・減災活動に役立たせるために

ファシリテーター 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

仙台防災枠組をそれぞれの防災活動に役立たせるために仙台防災枠組の分りやすい解説と感染対策したワークショップをします。個人ワークのパートとさらに深めるパートで前者だけでも参加可能です。

フォーラム当日に会場でワークショップを行います。

(当日、会場に直接お越しください。ボールペンの持参をお願いいたします)

スピーカー・ファシリテーター

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

阪神淡路大震災より支援を行い、同時に持続可能な地域づくりや ESD を実践し、震災後も直接支援と共に「ESD と復興」というプロジェクトを始め、各地で ESD 地域ミーティングを行ってきました。

さらに、仙台で開催された国連世界防災会議では日本の市民・CSO 市民社会組織(NPO・NGO)で2015防災世界会議日本 CSO ネットワーク(JCC2015)として意見を反映していく活動し、 CSO 市民社会組織(NPO・ NGO)などと防災・減災日本 CSO ネットワークを結成し、提言・アクション、SDGs による防災・災害のアクションを続けている。

論文

長岡素彦(2022)SDGs・ESDと防災・減災,武蔵野大学環境研究所紀要 11

長岡素彦(2022)SDGs・ESDと防災・減災 ―仙台防災フレームワークとロードマップ,震災問題研究交流会報告書』第8回,震災問題研究ネットワーク

仙台防災未来フォーラム

「仙台防災未来フォーラム」は、東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につなぐため、発表やブース展示、体験型プログラムなどを通じて市民のみなさまが防災を学び、日頃の活動を発信できるイベントです。日頃から防災に携わる方はもちろん、これから取り組む方、お子さまやご家族連れ、学生、企業、市民団体等、幅広い層の方々の参加・発信の機会になることを目指しております。

今年度の「仙台防災未来フォーラム2023」のテーマは、「ここから広げる 防災が身近な世界と未来」

東日本大震災からの復旧・復興だけでなく、気候変動をはじめとした環境問題や水害など様々なテーマから広い意味での「防災」について知る・考えるプログラムを実施します。

仙台防災未来フォーラム2023

https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2023/

2023年

2月

23日

木

20230223

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(略称:みがく研)年次大会

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(略称:みがく研)年次大会を2023年2月23日(木・祝)10時-16時にハイブリット(オンライン・リアル)で開催いたします。個人発表会、ワークショップ「PBL授業で使える思考の枠組みを使って、既存カリキュラムにPBL導入の作戦を立てる!」などを行います。

また、22日午後には「デジタルマッピング・イン・長田~ハンズオンで地域情報を入力し共有する」を行います。(詳細は文末を参照願います。)

会員だけでなく非会員も参加できます。ご家族・ご友人、知り合いの学生をお誘いの上、ご参加ください。(転送歓迎)

場所 兵庫県立神戸生活創造センター(新長田合同庁舎内)

https://www.sozoc.pref.hyogo.jp/about.html

プログラム

形式:対面(午前の部はハイフレックス参加あり)

10:00 開会の言葉 田中優 共同代表

午前中の部

10:10-12:00 発表会(ハイブリッド)

司会進行:田中優・滝口直樹

(会員の発表者募集)

会員の発表希望者は参加申し込みと共に発表をお申し込みください。

12:30 休憩

午後の部

13:00-15:40 ワークショップ

ファシリテーター:伊藤通子、石井雅章、長岡素彦

「PBL授業で使える思考の枠組みを使って、既存カリキュラムにPBL導入の作戦を立てる!」

15:40 「第3回みがくレビュー・アワー ド発表」 司会進行:村松陸雄・村山史世

※研究会の1年間の活動を振り返ったうえで、みがくSD研アワードを発表します。

16:00 閉会の言葉 村松陸雄 共同代表

公開大会終了後、引き続き「内部研究会」を行います。

参加申し込み先(23日のみ)

【申込フォーム】

https://forms.gle/XPA3TDjhJKb5L5Bu6

会員・会員外の全ての参加者は上記URLより申し込みお願いいたします。

(発表、ワークショップ等は現地のみになる場合があります。)

★プレイベント (企画・実施者 村山史世・学生)

「デジタルマッピング・イン・長田~ハンズオンで地域情報を入力し共有する」

神戸市長田区を巡りながらデジタルマッピングを行い、地域をまわり、地域を知るまち歩きをします。お楽しみに。主に会員を対象に行います。

日時 22日 1:30-4:30 神戸市長田区新長田

集合 兵庫県立神戸生活創造センター(新長田合同庁舎内)

デジタルマッピング 村山史世

・コーディネーター

コーディネーター 田中優、畑正夫

プレイベントの申し込みは会員がmlで行ってください。また、会員が誘われた方の分は会員がまとめ氏名・所属とともに同様にお願いいたします。

(注)大会(23日)の申し込みは上記URLよりお願いいたします。会員外の大会(23日)参加者も上記URLよりお願いいたします。

2023年

2月

11日

土

20230211

市民の活動とものがたり8

ものがたりとナラティブ

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います。

今回は、登壇者の大重史朗さんからはナラティブなど実践の立場から事例などを語って頂きます。

日時2月11日(祝) 13時ー16時

場所 ネット上

https://peatix.com/event/3431192/view

登壇者

一般社団法人多文化教育研究所代表理事 大重史朗 (中央学院大学・専修大学・東京都市大学非常勤講師/多文化教育、多文化共生、メディア論)

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

8/27 4回目「市民の活動とものがたり4 ものがたりと多文化」

9/24 5回目「市民の活動とものがたり5 ものがたりとキャラクター・よっきー」

11/27 6回目「市民の活動とものがたりものがたりと「文学」・「動詞としての文化」」

12/18 7回目「市民の活動とものがたり ものがたりと地域」

2022年

12月

18日

日

20221218

市民の活動とものがたり7

ものがたりと地域

市民の活動にはものがたりがあります。どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

今回は、研究とともに相模原・町田などで環境政策やSDGs GreenMap、及び、青根地区で地域発の持続可能な地域づくりを行なっている村山史世さんと地域とものがたりについて考えたいと思います。

日時 12月18日(日)13時〜17時

場所 ネット上

申込 ここでお申し込みください。

https://peatix.com/event/3419788/view

登壇者

麻布大学生命・環境科学部准教授/武蔵野大学客員教授/あざおね社中会長/International Green Mapmakers Advisory 村山史世

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたりストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き」6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

8/27 4回目 市民の活動とものがたり4 ものがたりと多文化

9/24 5回目 市民の活動とものがたり5 ものがたりとキャラクター・よっきー

11/27 6回目 市民の活動とものがたり6 ものがたりと「文学」・「動詞としての文化」

2022年

11月

27日

日

20221127

市民の活動とものがたり6

物語を考える——「動詞としての文化」を探る文学研究

市民が活動を語るとき、様々な「物語」が編み出されます。

「どうしてこのような活動をしているのか」を語ること、また心暖まる話やひどい話——市民の活動でいろいろな理論をお聞きしますが、現場から発せられる声は物語の形を取ります。

わたしたちは理論だけでなく、物語を参考に活動をすすめるのです。

そこで我々は、市民の物語に学び、活動を進める手法について考えたいと思います。

今回は、登壇者の高橋梓さんからは「文学」を題材とした「動詞としての文化」へのアプローチ、そして研究の具体例として障がい福祉施設ノーサイドや東大阪のクラブチームであるFC大阪との共闘について語っていただきます。自己を物語る行為から見えてくる文化の様相や、地域文化に接する中で生み出される市民の物語について考える機会にしたいと思います。

日時11月27日(日) 13時~15時

場所 ネット上

申込

ここでお申し込みください。

https://peatix.com/event/3366172/view

登壇者

近畿大学法学部教養・基礎教育部門准教授 高橋梓(国際文化学・20世紀フランス文学・フランス語教育)

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

8/27 4回目 市民の活動とものがたり4 ものがたりと多文化

https://peatix.com/event/3265796/view

9/24 5回目 市民の活動とものがたり5 ものがたりとキャラクター・よっきー

https://peatix.com/event/3353448/view

2022年

11月

12日

土

2022111213

ESD学会第5回大会

日本ESD学会では2022年11月12日(土)・13日(日)に第5回大会を開催いたします。

今、私たちは生物多様性劣化や気候変動などの環境問題、貧困や地域格差などの経済問題、

社会的不公正や人権侵害などの社会問題をはじめとする地球的諸課題に直面しており、

持続可能な社会を実現するためには ESDの重要性は増すばかりです。

*ESD=Education for Sustainable Developmentの略

ESDとは、世代を問わず、学校、市民、企業、行政など

多様なステークホルダーが連携して、現代社会の課題を自らの問題としてとらえ、

持続可能な社会を創造するための価値観や行動を生み出す変容の教育です。

ESDは2003年の国連総会決議され、2019年の国連総会決議よりSDGsの教育とされています。

大会期日:2022年11月12日(土)~13日(日) オンライン

内 容:シンポジウム、研究発表

研究発表

VUCA・持続不可能な時代とESD for2030

長岡素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)

12日 11:30より

公式

http://jsesd.xsrv.jp/

2022年

10月

22日

土

20221022

「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会3「教育」

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(みがくSD研)では「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会を開始しました。

課題に満ちた未来の構想はとかく悲観的なシナリオから始めがちです。課題を受け止めながらも、もっと希望を持てるシナリオの描き方はできないでしょうか。 当研究会では「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会を行っています。 第3回は、教育の取り組みなどを取り上げ、持続可能な世界の社会実装 (実現)に向けた諸アプローチを捉えるためのフレームを考える研究会を開催します。

第1回は地球環境問題・脱炭素、第2回は地域共生社会、医療、福祉、まちづくりの取り組みをテーマに行いました。

今回は教育をテーマに行います。

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

https://sdgspbl.jimdofree.com/

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は、異なる専門分野(社会学、法律学、環境心理学、行政、教育等)の実践的な研究者の分野横断的・越境的研究・実践団体です。

日時 10月22日

場所 Google Meet

主なスピーカー

伊藤通子(東京都市大学教育開発機構副機構長・教授/PBL)

石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授/環境社会学)

コーディネーター

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD)

申込

https://peatix.com/event/3313985/view

2022年

10月

02日

日

20221002

日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)

シティズンシップ教育研究大会 2022

日本シティズンシップ教育フォーラムでは「研究」に力点を置いた交流と研究発展に向けた場とし て、「シティズンシップ教育研究大会 2022」を 10 月 2 日(日)に開催いたします。「シティズンシ ップ教育研究大会」は、「シティズンシップ教育」をキーワードに、多様なディシプリンの垣根を越 えた知見交流を通じて、これまでの自らの研究のあり方を振り返り、今後のシティズンシップ教育研 究のありようを共に考えるプラットフォームとして、2019 年度から開催してまいりました。これま での研究大会では、政治学・社会学・教育学・心理学・哲学など多様なバックグランドの研究者はも ちろんのこと、実践者や大学院生・学部生などの参加もありました。

今年度も、多様な研究者や実践者、院生・学生のみなさんを繋ぐ場となればと考えています。また、 今年度も昨年度に引き続き、オンライン開催となっています。昨年同様にオンラインであることのメ リットを生かし、地理的に離れた場所にある方々を繋ぐ契機になればと考えています。自由研究発表 の発表者の皆さまには、発表申し込みの際に、自分の研究が該当する「キーワード」を選択して頂き ます。大会実行委員会としては、これらのキーワードの情報をもとに、発表者同士が研究の多様性を 感じながら、同時に共通する問題意識の接点を生み出せるように、分科会を編成していく予定です。

また、今回のシンポジウムのテーマは、「インクルージョンとシティズンシップ」です。公正で民 主的な教育をめざすさまざまな形のインクルージョン/包摂の取り組みは、多様な人々の市民的参加 を促すとともに、マジョリティ性やそれに基づいた教育観を問うてきました。一方、それは多くの場 合、マイノリティがマジョリティ側に包摂されるという「一方通行」に近いプロセスを伴っています。 そうしたインクルージョンの側面をどう乗り越えられるか、皆さんと考えたいと思います。

この分野の研究に長く取り組まれてきた方々のみならず、大学院生や学部生の方を含む若手の方や、 新たに関心を持たれた方にも是非積極的にお越しいただき、今年度もシティズンシップ教育研究をと もに切り拓いていくプラットフォームとなれば幸いです。多くの皆さまのご参加をお待ちしておりま す。

研究発表

「VUCA・持続不可能な時代とシチズンシップ――デジタルシチズンシップ、ESDfor2030――」

長岡素彦 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事

1.概要

■日時:2022 年 10 月 2 日(日)10 時~17 時 30 分 (任意参加のアフタートークは 18 時 30 分まで)

■会場:オンライン開催(参加者の方々に zoom ミーティングルームの URL を共有します) ■対象:シティズンシップ教育研究に関心をもつ方々なら,誰でも参加できます。

若手研究者・院生・学部生の参加を歓迎いたします。 ■主催:日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)

2.参加費

・高校生:無料

・学生・院生:500 円(発表者:無料) ・一般:1,000 円

3.大会企画

今回の研究大会では、二種類のセッションで企画を構成します。

(1)シンポジウム

参加者が一同に会し、共にシティズンシップ教育研究について考えます。

(2)自由研究発表セッション

発表者の研究成果について口頭で発表し、参加者と質疑応答やディスカッションを行います。

詳細・申込

http://jcef.jp/category/news/

2022年

9月

24日

土

20220924

市民の活動とものがたり5

ーものがたりとキャラクター・よっきー

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います

今回はじもととキャラクターものがたりについて考えたいと思います。

登壇者は杉本浩一さん、(社福)世田谷ボランティア協会に6年勤務、2003年にカフェ下ノ谷(したのや)を設立、同カフェを拠点に「せたがやじん(キャラクター)」「避難訓練カフェ」「おつかいカフェ」「したのやえんにち」(イベント)等を企画。「世田谷アートフリマ」は三軒茶屋キャロットタワーの風物詩として現在も続く。2009年より用賀商店街振興組合に外部理事として関わり、現在は同組合副理事長を務める。

日時 9月24日(土)19時から

場所 ネット上

申込

ここでお申し込みください。

https://peatix.com/event/3353448/view

メイン登壇者 杉本浩一

「ゆるくない『よっきー』とまちのものがたりを紡ぐ」

・創造主から編集者へ 夢が叶った後の世界を生きる

・ゆるキャラは死なず まちの歴史と結びつく

・「新しい昔話」

長岡素彦 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事

「ものがたりとキャラクター、じもとアニメー「ゆるキャン△」(映画版まで)と「スーパーカブ」」

・「鬼滅」、「呪術」の異世界系、じもと系は日常が淡々と

・キャラたちまくりの異世界系、フツーひとのじもと系キャラ

・闘い、試練、恋愛などイベントたちまくり、恋愛すら出てこないじもと系

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

8/27 4回目 市民の活動とものがたり4 ものがたりと多文化

https://peatix.com/event/3265796/view

2022年

9月

17日

土

20220917

みがくダイアローグ9

「共創で自治をトランスフォーメーション」

日時 9月17日(土) 19時~21時 ネット

主催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

サステナブルな地域と世界のために住民本位の地方自治を推進するための政策研究、市 民・団体との情報交換及び交流と地域情報をいかした「政策」や教育について実践を報告する。 具体的にはSDGsグリーンマップ、住民主体のアセスメント・調べる仕組み、DRR防災減災、住民主体のICT、OSMを報告し、論議する。 さらに、DX、Society5.0を超えたサステナブルな仕組みやDXの教育?、Society5.0の教育? などというものではないサステナブルな教育を考える。

報告者

「共創の市民自治」

村山史世(麻布大学生命・環境科学部准教授/武蔵野大学客員教授/あざおね社中会長/International Green Mapmakers Advisory ・法学)

「市民自治のプラットフォーム」

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD)

ジャッジ

石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授/環境社会学

2022年

9月

17日

土

20220917

Code for Japan Summit

https://www.code4japan.org/activity/summit

申込 https://cfj-summit2022.peatix.com/

What(概要)

Code for Japan Summitは、年に一度のシビックテックの祭典です。

他の地域の活動を知り、仲間とつながり、次の一歩を踏み出すためのイベントです。2014年から2019年までは全国各地で開催、2020年と2021年はオンライン開催をしておりました。

これまでは週末の2日開催でしたが、今年は新たな試みとして「Summit Week」で1週間開催を予定しています。オフラインとオンラインを織り交ぜて、みなさんと一緒に楽しめる形を、ともに考え、ともにつくっていきたいと考えています。

イベントウェブサイトなど公開され次第、ご案内いたします。

キーノートスピーカー

Luke Jordan(ルーク・ジョーダン)さん

MITガバナンスラボのプラクティショナー・アフィリエイトであり、国際金融機関・スタートアップ・シビックテック組織のシニア企業戦略およびデータサイエンスアドバイザー。シビックテックプロダクト開発ガイド「Don't Build It」を執筆。南アフリカでは、スマートフォンを持たない人々が政府に関与できるようにする非営利のスタートアップ、Grassrootを設立し、現在は、南アフリカ最大のオンラインNGOであるAmandla.mobiの運営・理事を務めている。

「デジタルシチズンシップとシビックテック・SDGsESD」

Digital citizenship and Civic Tech・SDGsESD

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 長岡素彦

今までのサミットでVUCA・持続不可能な状況に対応するSDGsなどのセッションを行ってきました。

Code for Japan Summit 2021 Online with 東北

「SDGsとシビックテック3ーSDGs・DX とOSMー」

Code for Japan Summit 2020

「Byond コロナとSDGs・DX ー SDGsとシビックテック」

Code for Japan Summit 2019

「SDGsとシビックテック」

今回はシビックテックとデジタルシチズンシップ、Code for All 2022のテーマ「2.コミュニティ+技術による権威主義との戦い」にも関連した「SDGsESD・デジタルシチズンシップとシビックテック」のセッションを行います。

また、デジタル権威主義的世界システムと新しいシビックアクションについて述べます。

アウトライン

・VUCA・持続不可能な状況、権威主義

・デジタルシチズンシップとシビックテック

・SDGsESDとシビックテック

・SDGsESD・デジタルシチズンシップとシビックテック

・デジタル権威主義的世界システムと新しいシビックアクション

イベント概要

日時:2022年9月17日(土) 〜9月24日(土)

(初日の9/17はオープニングイベント、9/24はクロージングイベントを予定しております。また、開催期間中は全国各地でウォッチパーティ形式で会場を設けていくことを予定しています。)

配信:YouTube ※URLが決まり次第、参加者に連絡しますので、イベントぺージ・Peatixのメッセージをご確認ください。

主催:一般社団法人コード・フォー・ジャパン

ウェブサイト:https://summit2022.code4japan.org/

ハッシュタグ:#cfjsummit

Slackチャネル: #cfj_summit (https://cfj.slack.com/archives/C03H1KPRWF8)

2022年

9月

09日

金

20220909

日本計画行政学会第45回全国大会 in 山口

少子化時代の地方大学と計画行政

■日時:2022年9月9日(金)~10日(土)

(基調講演・シンポジウムを、9月9日(金)午後に開催)

■場所:KDDI維新ホール(山口市産業交流拠点施設)

山口県山口市小郡令和1丁目1−1(新山口駅下車、北口直結)

■大会テーマ:少子化時代の地方大学と計画行政

■開催形式:原則として対面で実施(ハイブリッド型(対面・オンライン併用)も検討)

https://regional-research.wixsite.com/keikaku-gyosei/general-7

■大会要旨:

わが国の人口は2008年にピークを迎え、本格的な人口減少・少子高齢化社会に突入しました。また、人口減少・少子高齢化のスピードは、大都市圏に比して地方都市では加速化しており、地方を担う若者が大幅に減少する中、地域の人材への投資を通じて地域の生産性の向上を目指すため、地方大学・産業創生法が平成30年5月に成立し、これに基づき、首長のリーダーシップの下、地域の中核的産業の振興に向け、産官学連携により、地域に特色のある研究開発や人材育成に取り組む地方公共団体を重点的に支援されてきています。若者を地域に定着させるには、地域の知の拠点である地方大学が、地域の特性を踏まえ、日本全国や世界中の学生を惹き付けるような「キラリと光る地方大学づくり」に力を注ぐことが大切であると考えられます。

中山間地域や島嶼部、豪雪地帯などの条件不利地域が多く、他地域に先んじて人口減少及び高齢化が著しい中国地方の状況を鑑みると、地方大学における教育研究・社会貢献活動などにより、地方創生や担い手の育成に向けた創意工夫を発案し、早急に実行に移していくことが喫緊の課題となっています。具体的には、街づくり、公共交通、移住の促進、農商工の連携、地域資源の活用などの諸分野で、優れたコンセプトと実行力を備えた体制づくり・人材育成を行っていかねばなりません。そして、その推進を行う上で得られた各種の知見をどのように行政に取り込むべきなのか、このことがまさに計画行政に求められていると言えましょう。

そこで、今大会では、基調講演・シンポジウムにおいて、このような状況に直面している中国地方から、特徴ある取り組みを行っている自治体・地方大学等に登壇していただき、その詳細な内容をお伝えいただきます。その上で、みなさまとのさまざまな建設的な議論が交わされるのを期待しております。また、報告やワークショップではさまざまな視点からの議論を期待します。

■基調講演・パネルディスカッション(1日目:2022年9月9日(金)14:00〜16:30)

〇基調講演:少子化時代の地方大学と計画行政 〜周南市での取り組み〜(仮)

藤井律子氏(周南市長)

〇パネルディスカッション

テーマ:「少子化時代の地方大学と計画行政」(仮)

パネラー:藤井律子氏(周南市長)

中田晃氏(公立大学協会 事務局長、公立大学法人福山市立大学 副理事長)

三村聡氏(岡山大学地域総合研究センター長)

コーディネーター:渡邉一成(福山市立大学、大会プログラム委員長)

滝口:2030アジェンダの次のアジェンダへの動き

2022年

9月

03日

土

20220903

未来の学びと持続可能な発展・開発研究会研究会

みがくSD研夏祭・夏の大騒ぎ

デマもポピュリズム教育、統治教育もぶっとばせ

日時:9月3日(土)13時30分〜

場所:近畿大学C館306

※ プレイベント 10:30よりノーサイド(大阪府東大阪市荒川2丁目8-26)にてボッチャ体験

実行委員長:高橋梓(近畿大学)

副実行委員長:早川公(大阪国際大学)

感染状況次第で会場変更・オンラインへシフトします。

主催:未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(略称:みがく研)

https://sdgspbl.jimdofree.com/

2022年

8月

27日

土

20220827

市民の活動とものがたり4

ものがたりと多文化

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います。

今回は多文化とものがたりについて考えたいと思います。

登壇者は小山 紳一郎さん、(公財)かながわ国際交流財団勤務時代には、NPOとの協働による「多言語医療問診票」ホームページの設置・運営、あーすぷらざ「外国人教育相談」事業の立ち上げ、演劇的手法を用いた多文化ソーシャルワーク実践者講座などに関わった。現在は、SIDラボ(個人事業主)、市民活動サポートセンター非常勤スタッフ、大学の非常勤講師などを務める。

日時 8月27日(土)午前10時半~正午

場所 ネット上

申込

ここでお申し込みください。

https://peatix.com/event/3265796/view

登壇者

SIDラボ主宰 小山 紳一郎

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

「市民の活動とものがたり」シリーズ

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

8/27 4回目 市民の活動とものがたり4 ものがたりと多文化

https://peatix.com/event/3265796/view

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き

2022年

7月

30日

土

20220730

市民の活動とものがたり3

ものがたりと演劇的手法

一般社団法人 地域連携プラットフォーム

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います。

今回は演劇的手法とものがたりについて考えたいと思います。

登壇者は橘たかさん、自治体職員の後、まちづくりプランナー兼、演劇WSファシリテーターで路上演劇、演劇的手法によるまちづくりを実践されています。

また、自分のものがたりとしてのストーリーテーリングと他者のものがたりしてのエスノグラフィ、聞き書きについても考えます。

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き」

https://peatix.com/event/3243130/view

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

日時 7月30日(土)13:00から(90分程度)

場所 ネット上

申込

https://peatix.com/event/3245343/view

登壇者

合同会社 橘 代表 橘たか

埼玉県の彩の国市民活動サポートセンター市民活動コーディネーター

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

「市民の活動とものがたり」シリーズ

2022年

7月

09日

土

20220709

第6回世界報道の自由デー・ティーチイン〜偽情報と付き合うため

2022年

7月

08日

金

20220708

日本開催のG7広島サミットに向けて:変革の時代における市民社会の提言(コアリション設立記念イベント)を開催しました。

今回や今後の内容は公式ウェブサイトに。

https://g7-cso-coalition-japan-2023.mystrikingly.com/#home

【7/8開催】G7広島サミットに向けて:変革の時代における市民社会の提言

2023年のG7サミット首脳会合の開催地が広島に決まりました。核兵器を保有する3カ国を含むG7首脳が被爆地を訪れることになります。

G7サミットでは、世界の経済、安全保障、環境、保健、人道支援など、幅広い議題が話し合われ、関連する閣僚会合も日本各地で開催されます。しかし、国連には190を超える国が加盟している一方で、サミットにはたった7カ国しか参加していません。G7での決定や政策は、世界中に大きな影響を与えます。

そこで、様々なステークホルダー(利害関係者)がサミットで話し合われる議題に対して提言を行う「公式エンゲージメント・グループ」が設置されています。その一つである「市民社会」は、G7各国だけではなく、世界中の市民社会組織(CSO)や非政府組織(NGO)が集まって、各分野での政策提言を実施します。日本で活動する市民団体やNPOからの参加も期待されています。

来年のG7広島サミットに向けて、議長国を務める日本の市民社会の連合体「G7市民社会コアリション2023」が、この5月に設立されました。教育・保健・環境・気候変動・防災・若者および子どもの権利などの諸課題に取り組む74のNGO・CSOと19名の個人が参加しています(6月27日現在)。首脳会合の開催地・広島、そして、世界中のNGO・CSOとも連携し、「誰一人取り残さない」という持続可能な開発目標(SDGs)の理念を具体化するために様々な活動を展開していきます。

ウクライナ情勢が長期化するなかで人道支援や難民受け入れはどうあるべきか、社会のあらゆる側面に影響を与え続けている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)および新たな感染症への対処をどうするのか、世界的な資源や食料価格の高騰で不安定になる多くの人々の生活を立て直すために政府による施策はどうあるべきか、世界中の若者が声を上げて対策を求めている気候変動にどう立ち向かうのか、ますます広がる所得・資産や教育・社会保障の格差をどのように是正していくのか、そして、表現の自由や各種規制の強化など市民社会による自由な活動空間(市民社会スペース)が縮小している問題にG7として具体的な解決策を合意できるのか。

様々な角度から市民社会による提言を議論します。

■日時:2022年7月8日(金)10:30-12:00

■形式:Zoomを用いたオンライン開催

■申込:https://bit.ly/220708_G7_CSO

■申込締切:イベント開催時まで受け付けます

■プログラム:

・開会挨拶

木内真理子(G7市民社会コアリション2023 共同代表、ワールド・ビジョン・ジャパン 事務局長)

・2023年議長国からの挨拶

鈴木浩(外務省外務審議官[経済]、G7シェルパ)

・セッション1:G7が取り組むべき課題

稲場雅紀(GII/IDI懇談会NGO連絡会 代表)

遠藤理紗(「環境・持続社会」研究センター 事務局次長)

内田聖子(アジア太平洋資料センター 共同代表)

・セッション2:G7が取り組むべき課題

櫻井彩乃((#男女共同参画ってなんですか 代表、公益財団法人ジョイセフ I LADY.ディレクター)

渡部朋子(ANT-Hiroshima 理事長) *

李炯植(Learning for All 代表理事)

大野覚(茨城NPOセンター・コモンズ 常務理事・事務局長)

・閉会挨拶

松原裕樹(G7市民社会コアリション2023 共同代表、ひろしまNPOセンター 事務局長)

*全体司会:新田英理子(SDGs市民社会ネットワーク 事務局長)

*セッション1・2進行:堀内葵(国際協力NGOセンター シニアアドボカシーオフィサー/THINK Lobby 副所長)

■主催:G7市民社会コアリション2023

2022年

7月

02日

土

20220702

当日の登壇、コーディネーターします。

2022年

6月

18日

土

20220618

SDGs・ESD と防災・減災2022

市民の活動とものがたり2

ービジョンとものがたり

一般社団法人 地域連携プラットフォーム

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います。

今回はビジョンとものがたりについて考えたいと思います。

登壇者は畑正夫さん、兵庫県庁職員として阪神淡路大震災対応や兵庫県のビジョンを市民とともにつくり、現在は兵庫県立大学地域創造機構教授として公共政策とビジョンの研究・実践を行っています。

阪神淡路大震災で奮闘されただけでなく、復興、さらにメンタルケアの問題として人々のものがたりの検証、兵庫県のビジョンを市民と協働で作るプロセスでは市民のものがたりからビジョンをつくる試みもされました。

また、自分のものがたりとしてのストーリーテーリングと他者のものがたりしてのエスノグラフィ、聞き書きについても考えます。

今回は毎年の「SDGs・ESD と防災・減災」として実施します。

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き」

https://peatix.com/event/3243130/view

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

日時 6月18日(土)13:00から(90分程度)

場所 ネット上

登壇者

兵庫県立大学地域創造機構 教授 畑正夫

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

お申し込み

https://peatix.com/event/3243138/view 表示を縮小

2022年

6月

04日

土

20220604

共生科学会第14回 オンライン大会

【日時】2022 年 6 月 4 日(土)

【会場】オンラインによる開催(@Zoom)

【参加費】無料 (学会員・一般参加ともに)

(事前登録が必要です:1週間前にはメールにて zoom 番号をご案内します)

<申し込みサイト>

https://forms.gle/moyyBcvR7bBBvL598

個人研究発表します。

「危機の時代のサステナブルイノベーション-コンビビアリティ、平和、共生」

長岡

自主企画シンポジウム

「持続可能な開発を問い進化させる」

石井雅章氏、伊藤通子氏、小山田健氏、清水玲子氏、田中優氏、畑正夫氏、村山史世氏(五十音順)

<大会 実施タイムスケジュール>接続確認:9:45〜

(第一部)Zoomブレイクアウトを使い、①、②、③でセッション分けします。

①一般研究発表:10:00〜12:00(発表:一人15分(発表12分質疑応答3分)

②自主企画シンポジウム その1:10:00〜12:00(途中休憩含む)

③自主企画シンポジウム その2:10:00〜12:00(途中休憩含む)

昼食時間:12:00〜13:15

総 会:13:15〜13:45(学会員の方はご参加ください)

(第二部)

学会企画シンポジウム:

「人と国際社会との共生―その課題と展望を探る」

14:00~17:00(途中休憩あり)

登壇予定者

シンポジスト 西原智昭(星槎大学教授)

東智美(埼玉大学准教授)

大嶋英一(星槎大学教授)

コメンテーター 高橋一生(元国際基督教大学教授)

コーディネーター 山脇直司(日本共生科学会会長)

(大会終了後オンライン懇親会(予定)):17:30〜18:30(1時間程度)

========================================

■第一部 ①一般研究発表 10:00〜12:00(発表:一人15分(発表12分質疑応答3分)

①大貫眞弘氏

/国語教育実践の分析枠組みとしてのケアリング理論の研究

②平井優作氏・服部由季夫氏

/人と痛みとの共生ー

③服部由季夫氏

/コロナ禍からポストコロナの働き方への検討ーヘルシーマインズの視点からー

④文沢元雄氏

/多様性を有する学生の理数分野における教育方法の開発―コロナ禍の講義形態を目指して―

⑤高橋泉氏・今津孝次郎氏

/ボランティア活動とその宗教的性格

⑥中野絵里香氏・坪内俊憲氏

/時間と場所を超え、他者と地域社会との間で循環する学びの機会を創造する一考察

⑦熊谷佳和氏

/創作活動を通して異文化理解を深める授業実践- 中学校音楽科・アイヌ音楽を素材にして-

⑧長岡素彦氏

/危機の時代のサステナブルイノベーション-コンビビアリティ、平和、共生

■第一部 ②自主企画シンポジウム 10:00〜12:00(途中休憩含む)

石井雅章氏、伊藤通子氏、小山田健氏、清水玲子氏、田中優氏、畑正夫氏、村山史世氏(五十音順)

/タイトル:「持続可能な開発を問い進化させる」

■第一部 ③自主企画シンポジウム 10:00〜12:00(途中休憩含む)

阿部利彦氏、安部雅昭氏、井上一氏、武隈智美氏、古川潔氏、三森睦子氏(五十音順)

/タイトル:「多様な働き方を保障する就労支援システムの構築と実践 」

2022年

5月

29日

日

20220529

市民の活動とものがたり

ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き

市民の活動にはものがたりがあります。

どうして、こういうことをしているのか、また、心暖まる話やひどい話もあります。

市民の活動でいろいろな理論もお聞きしますが、わたしたちは現場のお話し、よい例があれば他の現場のお話しをお聞きします。

わたしたちは理論だけでなく、ものがたりを参考に活動をすすめるわけです。

ものがたりを参考に学び活動をすすめる、そういうやり方について考えたいと思います。

登壇者は学生時代から環境の活動をしていて、今は仕事として市民の活動をサポートしている田邊さん。現在、市民活動の民話の収集、研究をしています。

また、自分のものがたりとしてのストーリーテーリングと他者のものがたりしてのエスノグラフィ、聞き書きについても考えます。

「市民の活動とものがたり」シリーズ

5/29 1回目「市民の活動とものがたり ストーリーテーリングとエスノグラフィ、聞き書き」

https://peatix.com/event/3243130/view

6/18 2回目「市民の活動とものがたり ものがたりとビジョン」

https://peatix.com/event/3243138/view

7/30 3回目「市民の活動とものがたり3 ものがたりと演劇的手法」

https://peatix.com/event/3245343/view

日時 5月29日(日)17:00から(90分程度)

場所 ネット上

登壇者 一般社団法人JIMI-Lab 理事 田邊健史

三鷹市市民参加でまちづくり協議会(マチコエ)ふれあいのまちづくり部会コミュニティグループリーダー

進行等 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

お申し込みhttps://peatix.com/event/3243130/view

2022年

5月

04日

水

20220504

「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会2

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(みがくSD研)では「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会を開始しました。

課題に満ちた未来の構想はとかく悲観的なシナリオから始めがちです。課題を受け止めながら も、もっと希望を持てるシナリオの描き方はできないでしょうか。 当研究会では「不安を夢に変える、未来の設計図のつくり方」研究会を行っています。 第2回は、地域共生社会、医療、福祉の取り組みなどを取り上げ、持続可能な世界の社会実装 (実現)に向けた諸アプローチを捉えるためのフレームを考える研究会を開催します。

第1回は地球環境問題・脱炭素をテーマに行いました。

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

https://sdgspbl.jimdofree.com/

未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は、異なる専門分野(社会学、法律学、環境心理学、行政、教育等)の実践的な研究者の分野横断的・越境的研究・実践団体です。

日時 5月4日 13時から16時

場所 Google Meet

主なスピーカー

地域医療

畑正夫 (兵庫県立大学地域創造機構教授/公共政策)

地域福祉

勝浦 信幸(城西大学経済学部特任教授、日本医療科学大学保健医療学部非常勤講師/創造的地域経営)

まちづくり

陣内 雄次(宇都宮共和大学シティライフ学部教授/宇都宮大学名誉教授/まちづくり)

コーディネーター

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD)

2022年

4月

03日

日

20220403

ワークショップカフェ

2021年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換

当研究会のメンバーは、多様なワークショップを行っており、ワークショップワーキンググルーブ(WSWG)では2021年度の会員のワークショップの内容発表、情報交換をカフェ形式でします。

これらの検討を会員で行います。

4月 3日 (日曜日)13~16時

発表者(会員)

松田 剛史(藤女子大学人間生活学部特任准教授/ソーシャルベンチャーあんじょう家本舗代表/ESD)

石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授・学長補佐/環境社会学)

清水玲子(明治大学文学部兼任講師/美術史・博物館学・能楽史・風俗史・環境芸術学)

滝口直樹(立教大学21世紀社会デザイン研究科特任教授、武蔵野大学客員准教授、合同会社環境活動支援工房代表社員/環境行政)

小林 久美子(浅草九重女将/ 情報経営イノベーション専門職大学非常勤講師 /千葉大学大学院園芸学研究科博士課程/園芸学・環境学)

高橋 朝美(地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)/関東 EPO 職員・協働取組)

他

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD)

2022年

2月

06日

日

20220319

震災問題研究交流会

長岡素彦 一般社団法人 地域連携プラットフォーム(共同代表理事)

SDGs・ESD と防災・減災

この交流会は、日本社会学会の研究活動委員会を中心に設けられた震災情報連絡会から発展したものです。

現在は、日本社会学会理事会に防災学術連携体担当(連携委員)を置いておりますので、そこと震災問題研究ネットワークとの連携というかたちで開催いたします。今年度も、幅広い分野からの参加を歓迎いたします。

コロナ禍が進行し、幾度かの感染拡大の波が襲って先行きが未だ不透明な状況が続いております。

また、近年は毎年のように台風や集中豪雨などによる風水害、土石流災害も頻発しています。

本研究交流会では、東日本大震災に限らず、昨今の甚大な風水害、コロナ禍のなかで顕在化してきた社会課題など、災害と社会との関わりや影響を含め幅広い研究交流が出来ればと思っております。

災害事象全般に関する報告を受け付けますので、是非下記の要領に従って、一般報告の申し込みをお願いいたします。

この交流会では、発表者だけでなく、参加して一緒に討論していただける方、社会学者と一緒に議論してみたい他分野の研究者、行政担当者、マスコミ関係者、災害研究に関心をお持ちの方にも参加していただきたいと思っています。

※昨年までの研究交流会プログラムなどの情報、及び一昨年度までの交流会報告書につきては、次のリンク先からご覧いただけます。https://greatearthquakeresearchnet.jimdo.com/

なお、昨年度の報告書については、最終的な編集作業を進めているところです。

本交流会では、研究発表を募集して最新の研究動向を共有する時間を確保するとともに、今後の災害研究に関連する討論の時間もなるべく確保するため2日間の日程としております。形式は、昨今の状況を鑑み、Zoomを用いた遠隔リアルタイム研究会として実施します。

初日の3月19日(土)は従来からの一般報告を中心にした研究報告会を行い、二日目の3月20日(日)は現在進めている科研費プロジェクトの公開報告会を兼ねた企画報告・検討会というかたちを取りたいと思います。

開催日時:2022年3月19日(土)~3月20日(日) 両日とも10:00~18:00を予定

形式:Zoomによる遠隔リアルタイム研究会

※時間については、報告者の数などで若干変更することがあります。

※プログラムは、決定後に、参加者に連絡し、かつ震災問題研究ネットワークのウェブサイト( https://greatearthquakeresearchnet.jimdo.com/ )にも掲載します。

2021年

12月

18日

土

20220212

ジェンダー、非正規雇用とSDGs

ー「誰一人取り残さない」ための2030持続可能な開発アジェンダSDGs

現状の経済や行政制度をまもるということで民官を問わず非正規雇用が拡大し、コロナによって失業、非正規雇用者から失業者が出ています。その非正規雇用者の多くは女性や高齢者、そして、若者です。

また、環境やイノベーションの取り組みに熱心な「SDGs」企業も本来の役割である雇用の確保はおざなりで、「SDGs」を目標に掲げる政府、自治体も財政を理由に非正規雇用を推進しています。

SDGsと呼んでいるものは、本来は国連決議「2030持続可能な開発アジェンダー私たちは世界をトランスフォームする」で、環境だけをよくする目標ではなく、「誰一人取り残さない」ために貧困、雇用、ジェンダー等の問題も解決し、生活、地域と世界を市民も参画してアジェンダセッティングで現状の仕組みを根本的に変え、アジェンダによる実効性のある計画実施でトランスフォームする(変える)ものです。

今回は瀬山さんより「非正規労働問題とジェンダー 持続可能な地域(公共)の視点から」について、長岡より「誰一人取り残さない」ための2030持続可能な開発アジェンダSDGsについてお話しさせて頂き、参加者のみなさまと「ジェンダー、非正規雇用とSDGs」を語りあいたいと思います。

また、関連して防災減災、教育(国連総会決議でSDGsの教育とされているESD for 2030)などについても話あいたいと思います。

日時 2月12日(土) 13時~16時 場所 ネットgooglemeet

無料

「非正規労働問題とジェンダー 持続可能な地域(公共)の視点から」

明治大学兼任講師・公務非正規女性全国ネットワーク運営メンバー 瀬山紀子

「ジェンダー、非正規雇用とSDGs」

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 共同代表理事 長岡素彦

主催 一般社団法人 地域連携プラットフォーム

申し込み先

https://peatix.com/event/3112110/view

申し込みの方にはgooglemeetのアクセス、また、使い方をお知らせします。

2021年

12月

17日

金

20220206

だれ一人取り残さない 松山と比企の明日を共に創ろう

SDGsのまちづくり推進講座

「住みつづけられる東松山と世界」を考える 4 回顧座を行います。東松山市にあるものや よいところを活かして<住みつづけられるまちづくり>をするための講座です。考え方を学 び、地域の課題を知り、10 年後にどんなまちにしていきたいかを考え、やりたいことを形 にしていきます。(この講座は令和 3 年度東松山市環境基本計画市民プロジェクトの講座として開催されます。)

「住みつづけられるまちづくり」(SDGs目標⑪)を(12/5 第 1 回)

SDGs(国連・持続可能な開発目標)は、2030 年までに「貧困をなくす」「世界を持続可能にする」 ための世界中の人々の約束(目標)です。そのココロにあるのは、個の尊厳の実現、循環性、多様 性、関係性、包摂性などの大切な考え方です。第 1 回では、SDGs の考え方を

学び、暮らしやまちづくりにどう生かしていくかを考えます。

[第 1 回]12/5(日)9:30-12 時

「SDGs を学ぶ」 講師:石井雅章(神田外語大学)

東松山の地域課題を知ろう(1/9 第 2 回)

19 年の台風 19 号は東松山にも甚大な被害をもたらしました。都幾川の氾濫は多くのことを教え てくれました。気候危機の問題、都市・コミュニティの防災と相互扶助、山と川の関係、川と人 の関係、人と人の関係のありようが問われています。被災地域をフィールドワークし、現地の人 の声に耳を傾け、具体的に考えましょう。

[第 2 回]1/9(日)10-15 時

「早俣地区のフィールドワーク」 案内:松本浩一(チーム東松山)千代田美紀

わたしのまちづくり提案(2/6 第 3 回)

1,2 回の学びをもとに、自分が関心のある課題について 2030 年までにこうしたいという目標を考え、どうしたら達成できるかみんなで考えます。

[第 3 回]2/6(日)9:30-12 時「わたしのまちづくり提案」

講師:長岡素彦(一社・地域連携プラットフォーム)

「SDGsのまちづくり・防災減災ー2030アジェンダSDGsづくり」

まちづくりのプロジェクトを考えよう(2/27 第4回)

3 回で考えたことを進めていくために、誰に対して、何を、どう働きかけたらいいかの実行計画を考えます。

[第 4 回]2/27(日)9:30-12 時「まちづくりのプロジェクトを考えよう」

講師:長岡素彦(一社・地域連携プラットフォーム)

会場●東松山総合センター304(市役所隣り・第 2 回は別途連絡)

参加費●500 円(資料代)

申込・問合せ● ECOM(森) 東松山市民対

2021年

12月

16日

木

20220206

日本ESD学会大会

日本ESD学会第4回大会を、2022年2月5.6日)に、それぞれオンラインで開催いたします。

参加申し込み

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKJU2d6xgHeCpJ23YuqZDP1bijEFRx4dqr88ewKy6815LFLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

発表

2021年

12月

15日

水

20220122

みがくダイアローグ8

多文化の共生、多文化教育と2030アジェンダSDGsESD

日時 1月22日(土) 17時~19時 ネット

主催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

いろいろな共生について、大重史朗さんより新聞記者、教員、研究者、実践者として多文化の共生(多文化共生の問題点)、多文化教育などをお話頂き、また、長岡素彦より共生と2030アジェンダSDGsESDを述べ、参加者とダイアログをします。

「多文化共生と在留外国人の教育と福祉の両立を考える」

大重史朗(一般社団法人多文化教育研究所代表理事、中央学院大学・専修大学・東京都市大学非常勤講師/多文化共生、メディア論)

「共生と2030アジェンダSDGsESD」

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事/ESD)

ジャッジ 石井雅章(神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授・学長補佐/環境社会学)

◯参加

無料

下記よりお申し込みください。

参加URLをお送りします。

https://peatix.com/event/3108489/view

2021年

10月

03日

日

20211003

シティズンシップ教育研究大会2021

15:30~17:00 自由研究発表セッション(2)(分科会ごとでの実施)

(2)ESD for 2030チェンジエージェントのためのESDとシチズンシップ教育―自分の将来と社会の未来を統合的に考え、社会に参画し、デザインする―

長岡素彦さん(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)

このたび、10月3日(日)に、「研究」に力点を置いた交流と研究発展に向けた場として、「シティズンシップ教育研究大会2021」を開催する運びとなりました。

「シティズンシップ教育研究大会」は、「シティズンシップ教育」をキーワードに、多様なディシプリンの垣根を越えた知見交流を通じて、これまでの自らの研究のあり方を振り返り、今後のシティズンシップ教育研究のありようを共に考えるプラットフォームとして、2019年度から開催してまいりました。第1回・第2回の研究大会では、政治学・社会学・教育学・心理学・哲学・教育史など多様なバックグランドの研究者はもちろんのこと、現職教員や大学院生の参加もありました。

また、今回のシンポジウムのテーマは、「『複数性』から問うシティズンシップ教育―日本における実践課題を考える―」としました。日本の研究者の想定するシティズンシップ教育の市民像が、マジョリティの文化や価値観を前提としたものになる懸念は絶えず存在しています。日本の実践や研究に無自覚のうちに埋め込まれてきた様々な前提を顕在化させ、問い直しながら、「複数性」を見出していく必要があります。そのような問題意識からのテーマ設定となっています。

この分野の研究に長く取り組まれてきた方々のみならず、大学院生や学部生の方を含む若手の方や、新たに関心を持たれた方にも是非積極的にお越しいただき、シティズンシップ教育研究をともに切り拓いていくプラットフォームとなれば幸いです。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

■日時:2021年10月3日(日)10時〜17時(任意参加のアフタートークは18時まで)

■会場:オンライン開催(参加者の方々にzoomミーティングルームのURLを共有します)

■対象:シティズンシップ教育研究に関心をもつ方々なら,誰も参加できます。

若手研究者・院生・学部生の参加を歓迎いたします。

2021年

9月

30日

木

20210930

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

スローレポート 『S−Report』 (9/30)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

シティズンシップ教育研究大会2021

15:30~17:00 自由研究発表セッション(2)(分科会ごとでの実施)

(2)ESD for 2030チェンジエージェントのためのESDとシチズンシップ教育―自分の将来と社会の未来を統合的に考え、社会に参画し、デザインする―

長岡素彦さん(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)

このたび、10月3日(日)に、「研究」に力点を置いた交流と研究発展に向けた場として、「シティズンシップ教育研究大会2021」を開催する運びとなりました。

「シティズンシップ教育研究大会」は、「シティズンシップ教育」をキーワードに、多様なディシプリンの垣根を越えた知見交流を通じて、これまでの自らの研究のあり方を振り返り、今後のシティズンシップ教育研究のありようを共に考えるプラットフォームとして、2019年度から開催してまいりました。第1回・第2回の研究大会では、政治学・社会学・教育学・心理学・哲学・教育史など多様なバックグランドの研究者はもちろんのこと、現職教員や大学院生の参加もありました。

また、今回のシンポジウムのテーマは、「『複数性』から問うシティズンシップ教育―日本における実践課題を考える―」としました。日本の研究者の想定するシティズンシップ教育の市民像が、マジョリティの文化や価値観を前提としたものになる懸念は絶えず存在しています。日本の実践や研究に無自覚のうちに埋め込まれてきた様々な前提を顕在化させ、問い直しながら、「複数性」を見出していく必要があります。そのような問題意識からのテーマ設定となっています。

この分野の研究に長く取り組まれてきた方々のみならず、大学院生や学部生の方を含む若手の方や、新たに関心を持たれた方にも是非積極的にお越しいただき、シティズンシップ教育研究をともに切り拓いていくプラットフォームとなれば幸いです。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

■日時:2021年10月3日(日)10時〜17時(任意参加のアフタートークは18時まで)

■会場:オンライン開催(参加者の方々にzoomミーティングルームのURLを共有します)

■対象:シティズンシップ教育研究に関心をもつ方々なら,誰も参加できます。

若手研究者・院生・学部生の参加を歓迎いたします。

2021年

9月

20日

月

20210920

ともに地域で生きる医療と福祉・SDGs

現在、地域の医療・福祉は公助から自助へ、公的サービスから市場化へと転換した「地域共生社会」の制度化がされています。

この制度の問題点である公助・共助・自助のあり方を是正するとともに、地域で構造転換(トランスフォーム)していくには、まちづくり的な「多世代交流型居場所」と専門家の「多職協働」が重要です。

今回は、「地域包括ケアシステムにおける多世代交流型居場所」の調査・研究も行い、地域福祉に携わる菊池和夏氏、栃木で教育と福祉のまちづくりの研究・実践に携わってきた陣内雄次先生と兵庫で行政と医療の研究・実践に携わってきた畑正夫先生からお話を聞き、論議します。

また、コロナの問題、共生としての2030アジェンダSDGsによる現状制度の構造転換(トランスフォーム)についても述べます。

記

仮「地域包括ケアシステムにおける多世代交流型居場所」

菊池和夏(社会福祉法人ふれあいコープ)

コメント 陣内 雄次(宇都宮共和大学シティライフ学部教授/宇都宮大学名誉教授)

仮「多職協働」

畑正夫 (兵庫県立大学地域創造機構教授)

「ともに地域で生きる医療と福祉・SDGs」

長岡 素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム代表理事)

質疑・討議

2021年

9月

18日

土

20210918

Code for Japan Summit 2021 Online with 東北

2021年9月18日(土)・19日(日) にCode for Japan Summit 2021 Online with 東北 の開催します。

Code for Japan Summit 2021セッション

「SDGsとシビックテック3ーSDGs・DX とOSMー」

一般社団法人 地域連携プラットフォーム

9/18 16:30〜17:20 トラック5

昨年は、Code for Japan Summit 2019での「SDGsとシビックテック」を発展させ、新型コロナウイルス感染症対策とSDGs、シビックテックについての講演とディスカションを行いました。

今年はSDGsによってサステナブルにするために、OSMオープンストリートマップを使ったSDGsグリーンマップの世界的実践者International Green Mapmakers Advisoryの村山史世先生(麻布大学生命・環境科学部准教授/武蔵野大学客員教授) より 「SDGsの観点で地域を把握するSDGsグリーンマップ」 として日本での実例などをご紹介頂き、セッションチェアの長岡素彦(一般社団法人 地域連携プラットフォーム共同代表理事) の「SDGs・DX とOSM」などをみんなで考えたいと思います。

「SDGsの観点で地域を把握するSDGsグリーンマップ」

麻布大学准教授、武蔵野大学客員教授、あざおね社中会長、International Green Mapmakers Advisory 村山史世

「SDGs・DX とOSMー SDGsとシビックテック」

一般社団法人 地域連携プラットフォーム 共同代表理事長岡素彦 (セッションチェア)

申し込み

https://cfj-summit2021.peatix.com/

【テーマ】

東日本大震災から10年。

自分に何ができるのか、必死に考え、手を動かしたあの時に日本のシビックテックは生まれました。

今年のテーマは「Rebirth(再生)」

シビックテックにとって節目となるイベントを、東北の仲間とともに開催します。

一緒に未来を考えてみましょう。

【開催概要】

◆日程:9月18日(土) 13-18時、19日(日) 13-18時

◆会場:オンライン(Zoom+YouTube Live によるプログラム配信)

◆参加予定人数:2,000名超 ※2日間合計

◆主催:一般社団法人コード・フォー・ジャパン

◆共催:Code for Shiogama、Code for Akita、Code for SENDAI、Code for IWATE、CODE for AIZU、CODE FOR FUKUSHIMA、Code for Yamagata

◆後援:関係省庁、自治体に申請予定

◆ウェブサイト:https://summit2021.code4japan.org/

【参考】前年度のプログラム https://summit2020.code4japan.org/programs/

2021年

8月

26日

木

20210826

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

スローレポート 『S−Report』 (8/26)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Code for Japan Summit 2021 Online with 東北

2021年9月18日(土)・19日(日) にCode for Japan Summit 2021 Online with 東北 の開催します

Code for Japan Summit 2021セッション

「SDGsとシビックテック3ーSDGs・DX とOSMー」

一般社団法人 地域連携プラットフォーム

9/18 16:30〜17:20 トラック5