災害と環境教育

~内発的なESDからの復興の道筋の展望~

(主催 日本学術会議)

3月17日、「災害と環境教育~内発的なESDからの復興の道筋の展望~」(主催 日本学術会議)が東京の日本学術会議講堂で行われた。

「3.11後、2年たったこの時期に、東日本大震災の復興にあたって、ハードな復興がいまなお主流の状況の中で、この時期だからこそ可能になり、また、要になってきている、「ひと」とコミュニティの視点からの復興のあり方の理念を明確に打ち出すことが求められている。日本学術会議環境学委員会では、2012年12月5日付けで、「「ひと」と「コミュニティ」の力を生かした復興まちづくりのプラットフォーム形成の緊急提言」を出したが、本シンポジウムでは、その具体的な取り組みと、そこにおけるESD(持続可能な発展のための教育)の視点の重要性について提起したい。現在、ハードの復興の手法と、それとせめぎ合うソフトの計画系の復興の手法が中心的に展開している中で、「ひと」とコミュニティの視点からの復興においてのソフト的な点で必要なことは何か、そこにおける「学び」の重要性、広い意味での環境教育の重要性についてシンポジウムの中から明らかにする。そのことを通じて、学校教育や社会教育の中で取り組まれている従来の防災教育の枠組みを脱して、「災害に学ぶ」という視点を入れた、災害教育と、災害が多い日本ならではの環境教育の新たな提起をし、3.11以後の教育の枠組みを促していきたい。」(開催趣旨)

まず、一分間の黙祈が行われた。

開会の挨拶は「「ひと」と「コミュニティ」の力を生かした復興まちづくりのプラットフォーム形成の緊急提言について」として日本学術会議環境学委員長の石川幹子氏(東京大学大学院工学系研究科教授)が語った。

日本学術会議環境学委員会環境思想・環境教育分科会委員長の鬼頭秀一氏(東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)によるシンポジウムの趣旨説明が行われた。

「環境教育の目的が生きる力と言われてきて、大震災を通じて、ますます生きる力というものが抽象的なものでなく具体的なものとして立ち現れてきたのではないかと思う。」

基調講演「災害と環境思想」として桑子敏雄氏(東京工業大学大学院社会理工学研究科教授)から講演があった。

災害と環境思想ということをスサノオの系譜、つまり、神話による日本の合意形成や水と水田という神の結婚が国家形成につながっていることついて考えている。

スサノオは、洪水・災いをコントロールする神であり、疫病神でもあり、自然災害の神であるという。このことをいかして、今の日本のリスクを含んだ環境の合意形成を行ってきたが、これが復興に役立つのではないか。

■災害と復興における「ひと」と「コミュニティ」の「力」━地域コミュニティの持続可能な発展を、行政と住民の協働で実現していく場の形成に向けて

「行政の視点から」として鳥居敏男氏(環境省東北地方環境事務所長)が、グリーン復興プロジェクトについてひととコミュニティという観点から7つの事業の内に特にかかわりの深いものについて語った。

「NPOの視点から」として畠山信(NPO森は海の恋人副理事長)は、「防潮堤は『復旧』なのでアセスなども不要で、国が作らないという選択肢はない」というが、海域と陸域の分断により海の生産にも多大な悪影響の可能性が大きいと述べた。また、「復旧は望んでいない。新しくつくりなおすことこそ復興じゃないかと。防潮堤ありきで考えると今の人口構成など考えると、50年後とか結局長持ちしないんじゃないか」と語った。

「地域コミュニティの視点から」として牧野駿氏(南三陸町伊里前契約会前会長)が伊里前契約会が「元禄6年に街割り(まちづくり、区画造成)をし、当時の屋号、これをいえば街の場所がわかる。」

しかし、今回の震災で、それ以来はじめて外部のRQ災害教育センターの力を借りて、「高台移転ではお世話になりました。コミュニティがばらばらにならないよう考えたり、RQについてもお世話になった。」

「千葉正海氏(南三陸町伊里前契約会会長)からのビデオレター」が上映された。

『防潮堤の歌』が上映された。

http://www.youtube.com/watch?v=pA8_2H-VbAs

「災害と復興における教育の課題━学校教育と地域社会、ESD」として阿部正人氏(南三陸町立伊里前小学校教諭)が語った。

気仙沼で学校でESDを行ってきて、南三陸の学校でも学校教育と地域社会が連携してESDを始めて、発災の翌日の3月12日に伊里前契約会が話し合いで、南三陸の伊里前を高台に移すというという話から始まり、地域主体の避難所運営にしても、つながり・関係性があるからできるというすごさを感じると同時につながり・関係性はESDが育むものである。

学校が地域をつなぐ役割もしてきたが、今回、契約会と外部の支援組織RQ市民災害救援センターとをつなげていろいろなことができた。

2011年5月に、養殖場などを失った漁師さんが、それまで学校の学習協力として行っていたこどもたちのためのワカメの養殖を再開するという話になった。

これらは、地元流のESD、「地域の中の遊び、学校外の環境教育、ヤマ学校が生きる力につながったのだなと」考える。

■失われた自然と地域の人たちの関わりについての聴き取りアーカイヴの作成と復興計画への展開

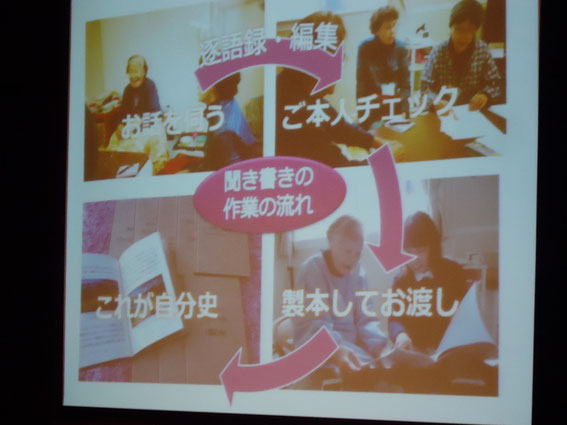

「聞き書きプロジェクトの展開」として久村美穂氏(RQ聞き書きプロジェクト代表)が、復興支援として行った聞き書きについて述べた。

自分史の作成支援という聞き書きから「地域の産業、それは第一次産業に限らないし、食文化も食べることに困った時代など、家族と地縁共同体の話など、一人一人の話はちいさくても積み重なって地域の形が見えてくる東北沿岸地域の住民の普通の暮らし、そして、生活に根付いた伝統・文化・産業などを聞き書きで残し、次の世代に伝える」ことが復興の力になる。

「石巻市旧北上町における住民主体の復興計画の試み」として宮内泰介氏(北海道大学大学院文学研究科教授)が語った。

震災以前から旧北上町で調査を行っていたが、震災以前、震災状況、今後の自分について聞き取り調査と同時に、住民主体の復興計画へのファシリテートを行っている。

アンケート調査にはでてこないことが復興には重要である。また、復興計画の協働がまあまあ成功しているが、契約講や自治組織の力に負うところがある。

また、契約講や自治組織は自然資源の管理と関係もある。

地域社会を見る目、組み直しを考える契機になる。今後の課題は、だれでもとりくめるようにする方法のマニュアル化である。」

「福島の現場と災害教育の取り組み」として進士徹氏(自然学校のあぶくまNSネット代表)が放射能下の福島やこどもたちについて語った。

ふくしまキッズとは、福島のこどもたちが、放射能の下を離れて夏休みに北海道などに行くプログラムで、2012年までで2000人のこどもたちが参加した。

「原発問題をめぐり地域が二分化するような不幸がある。震災のマイナスをプラスに転換していく、それが自然学校なのかなと。子どもたちが育つよう、どのような関わりがあったらいいのか、これからもとりくんでいきたい」という。

「災害から学ぶ」として広瀬敏通氏(RQ災害教育センター代表)が災害の教育的効果について述べた。

災害現場が学びの場になっていることを『災害教育』と呼び、防災教育の弱点(事前・事後でない事中での学び)を災害教育を埋める。

被災地で生まれる教育的効果は副次的効果だが重要であるが、災害現場にいった人にしか伝わらない暗黙知ともいわれるものが、学びになる。

災害時には「自己中」人間だけでは人間関係が維持できないのでいざとなったら利他的になる。つまり、「災害が、利他を生む」のである。

コメント

阿部治氏(立教大学ESD研究所長・教授)はESDと震災について述べた。

「ESDは持続可能性にむけたプラットフォームで、地域のレジリエンスの強化になる。

復興にむけた環境教育の視点とは、あらたな可能性を見いだしていくための、従来の形だけでない、ESDの視点を加えた環境教育が必要」と語った。

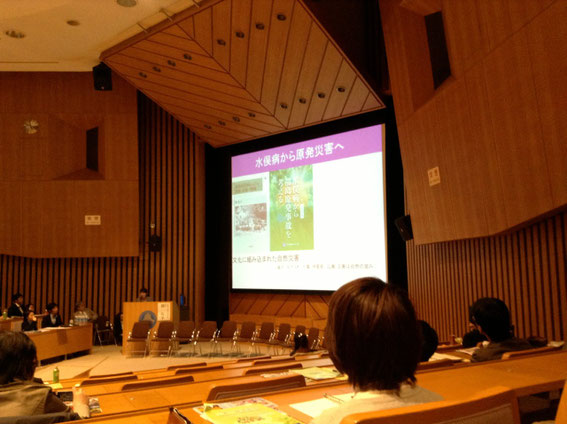

関礼子氏(立教大学社会学部教授)は、災害文化・調査・故郷とESDについて述べた。

「福島は、水俣、沖縄と同時に考えられることがあるが、水俣の「のさり」ということばは、良いことも悪いこともふくめた意味。文化に組み込まれている。水俣病ものさりなのだ、とある水俣病患者の方がいった。

代替可能性がない、自分の問題としてひきうける。しかしすべてひきうけるのでなく、地域コミュニティの問題とはなして考えるべきところもある」

現在プロジェクトでは、福島の普通の人たちの声をきくため、写真を介した聞き取りをしている。

国破れて山河在り。持続していくものの象徴としてふるさととか土地とかがある。しかしふるさとをどうするか、という問いを立てざるをえない状況になり、それが問題でみなが同じように体験を語ることができる場所がふるさとだとすれば、なにをふるさととしてつないでいけるのか」

パネルディスカッション

コーディネーターの鬼頭氏は冒頭に述べた。

「ポイントをまとめなおしますと、

そもそもコミュニティというものをどうとらえるか、コミュニティという形はなかなかみえない。

復旧じゃなくて復興というときどうするか、ライフという視点、ひとびとの想い、伝統社会の仕組みなどがかかわるときに出てくるESDはなんなのか。

災害、禍という視点を積極的に取り入れる視点には違和感という質問も寄せられているが、これをどう考えるのか。

個人史をつくることに意味があるのは、生活の本質をみるということであるが、

つぎに重要となるのは「ライフ」と「コミュニティ」がどう繋がるかである。それには伝統社会(とその成り立ち)がキーワードとなるのではないか。」

桑子氏「災害をポジティヴに受け入れるというのはむずかしい。津波を受け入れるというのは自然。水が増えるという現象が人間にどう害をもたらすかは、人間の対応に係る。

講演中示したリスクを受け入れるシステムについてどのように考えるかという質問があったが、ヒントはいくつかあり、祇園祭のような社会的装置や自然資源管理をおこなう契約講などのマネジメントが組み込まれたそういったものをもう一度意識化して全体を包括する仕組みをつくること」

広瀬氏「災害は自然現象ということな対する質問について、人や人の人工物が被害を受けた時に生まれる。たしかに災いなのだけど、一人の個人の時間で見るか、もっと長い時間でみるかで変わってくる。50年後はどうなんだろう、というとき、災害は、まわりまわって恵みをもたらすかもしれない。」という。

鬼頭氏「災害について人々が綿々と伝えてきたもののなかに、遊び、お祭りというもの。身体的な自然との関わり。身体をコントロールできるという近代的なものの見方もありますが防潮堤の問題につながるのでは」

鬼頭氏の「阿部正人さんの話のでは、いままでやってきたESDが、目の前で動いているところで見るということ。今まで理念としてみていたESDからの概念の転換とかはありますか」の質問に対して。

阿部正人氏「気仙沼は地域全体ですすめてきていた。地域だけに閉じないで、連携していた。そういった点が子どもたちの避難にもつながった。

つなぐ装置としてのESD、つまり、事例としてあったわけではなく、ESDが地域再生にも有効なんだと、私の中では転換していった」

鬼頭氏「また、契約会やRQは、ESDとして意識してやってなかったことがある意味非常にすばらしいことで、それをESDとして捉えかえすことの意味はどうなんでしょうか」

阿部正人氏「さまざまな活動を集約してみていったときに見えるのがESDだった。」

鬼頭氏「内発的な、というところが今回重要で、そこで立ち上がってきた伝統的なものが再創造されて地域社会が動いていくことが、災害などに対応できる力がある、普遍的な何かが。

こういうESDがあるとこうできますよといえるような理論化していったほうがいいんじゃないか。」

鬼頭氏は「うまくいくところだとリーダーがいてうまくまわるけど、たとえば行政が入ってきたときに、浜(集落)ごとに違うところをどうするかとなる。やろうとするとたいへんだけどどうすればいいのかと」と鳥居氏に問いかける。

鳥居氏「じゃあ国がなにをやってくれるんですか、でなく、みなさんが国立公園になにを期待しますかということを丁寧にひきだしていかないと。時間がかかる。」

牧野氏「気象庁に津波がくるとはいわれていた。まちづくりはこどものことなんだと。つまり、コミュニティを大切にしてきた。権限があるのは契約会の千葉君で、決断していた。その3か月後に町と県が動いた。」

鬼頭氏「そこまで決めていたのに、なかなか進まなかったのはなぜでしょう」

牧野氏「町と県が動いた後に、伊里前の行政区の端のほうのひとは、高台移転したくない、近くの山にうつりたいという話も出でとまった」

鬼頭氏「震災以前の問題が出てきた、という話について言及しつつ、人とコミュニティというところへ話を集約していきたいのですが、個人史の書き取りと、宮内さんのは行政にかかわっていくのですけれどそのへんの違いとか、これからこういう資源をどうつかっていけばいいのか等」

久村氏「自分たちではつまらないと思ってたもの、中央に翻弄された東北の歴史。文化の価値も認められない。そこを認めていくことで中からの力を誘発していく。そういう意味で公開する、ことにもこだわっていく。」

鬼頭氏「シェアすることの問題はありますよね。」

久村氏「いますぐ公開できないものでも、残せば。長期的な形でみていく。」

宮内氏「そのまえにESDについて。いってみればESDはなんでもいいんですよ。基盤、たとえば経験値やネットワークがあるか。

人とのネットワークとか、そういうのはやっぱり聞くというのがあるかなと。集落調査みたいなものと、町の復興みたいなものが一体で進んでいくのができればいいのだが、その模索のひとつが集落調査や聞き書きなどであったりするのでは。それは単なる人の話でおわらない、手法があればいいと。」

鬼頭氏「いま、質問に、調査疲れ、アカデミックハラスメントなどが住民の間にあって、散々アンケートとか、研究者の顔なんかみたくないとあります。

これに対して、久村さんならあなたのためという形で、宮内さんは以前から入っていたということがあったと思う。」

久村氏「中の視点を誘発するには、外からの介入が必要な場合もある。自分たちが守り育ててきたものの価値観が揺らいでいる場合もあり、外からきたものがそれを承認することにより、その価値を再認識する。個人史としてお返しするだけでなく、公開することにこだわっている。公開できる部分とできない部分はもちろんある。コミュニティは狭いので、その公開は慎重にする必要がある。

鬼頭氏「分かち合いをしていけばいいのだが、部分的にならざるを得ない。地域づくりをやっているときにどのように考えていくのか?」

久村氏「すぐに公開できないのは、すぐにはできないが、10年後か50年後か、そのひとが亡くなったとしても残すことはできる。そういう長期的な視点でプロジェクトをみている」

宮内氏「パッシヴであることだと。御用聞き、積極的に聞いていくというよりは。不必要なところにいくというのはほんとうにハラスメントになってしまうかと」

ライフを聞き取る、その個人の復興と、コミュニティの復興が一体となって進む事が理想である。しかし、その手法はまだ確立していない。だからバラバラにならざるを得ない。

そして、そのひとつが、聞き書きで、ひとの話を聞きましたで終わらない、聞いたことに重みがあって、それが復興に繋がるという手法を考えていきたいと思っている。」

鬼頭氏「一方でワークショップや調査疲れが起こっている(アカデミックハラスメント)。聞き書きは、個人にお返しするということで信頼関係を築いていくことに繋がっている。

唯一の解決法は、地元に返していくということ。聞きっぱなしは、信頼関係を損なう。どう返すのかを考えて、研究者は調査をしなければならない。

畠山氏「私のところには数えきれない大学の先生たちが来てる。大学はだめですね。先生個人が良くて、私はその代わり関与しないで成果を上げてもらう。

地元に返すこと。どうやって地元に反していけるのか、を研究者の方はしっかり担保してほしい」

阿部正人氏「僕は、地元を調査してほしい。多様な研究者に調査してもらって、知ってもらっても良くしてもらったほうがいいだろう。

地元の中学生が防潮堤について知らなかった。知ること、どんなことがあるかを学ぶ機会必要だ。」

宮内氏「支援に格差があるよう、研究者が入る地域にも格差がある。」場所によっては大学の先生のテリトリーみたいなものがある。僕の場合は、ニーズが一致した。ここの自然がどうなってるか知りたかったと、地元のひとたちも調べてほしいと。」

関氏「展望ではないんですけれども、ふるさとって捨てられるものではなくて、北海道にいってもかえってくるひとがいる。じゃあ自分たちのふるさとってどういうところだったんだろう。のこることが最後の抵抗なんじゃないかなと。」

鬼頭氏「飯舘村に入っていて、飯舘の若い人たちが飯舘村のことを調べ始めている。戻れるか戻れないかというと、20年とか50年かかかるかわからない状況である。それでも調べなければならないという意識が若者に生じているのが興味深い。

また、飯舘の味噌作りを継承し、里親として飯舘の味噌を長野で作ったりしている。50年後に戻ったとしても、それは残っていく。タイムスパンを長く考え、将来戻ったときに文化が残るように。」

阿倍治氏「国連・ユネスコには気候変動教育、日本では知られていないけれどそういうものがある。そういうものもふくめた災害教育もある。」

その後、閉会の挨拶が小澤紀美子氏(東海大学教養学部教授)からあった。

「某学会誌の最新版の主題は、近年の災害復興の枠組みを「近代復興」という造語で とらえている。19 世紀後半と 20 世紀前半の大規模な災害頻発期と 20 世紀後半の大 災害が相対的に少ない時期に形成された社会システムの違いなどの大枠を本シンポジウムの基盤としてとらえておくことが求められるであろう。

今につながる過去に学び・今を知り・未来からつくる地域・社会へのまなざし 「ひととひと」「ひとと自然」「ひとと社会」の関係再構築にむけて、時間軸と空間軸 を枠組みとしてとらえ、未来のビジョンを紡ぎ、人間復興の「物語」を創り、共有し ていくプロセスを大事にしていきたい。

想像力と創造性 そのためにも想像力のつばさをひろげ、持続可能な未来を創る内発的な力を育み、その力をいかしていく統合的なアプローチによる創造的な復興が求められている。「競争」原理ではなく、「共創」の原理による「かかわり」「つながり」の学びの方法を深 め、学びのプロセスを育んでいきたい。すなわち「学びの様式」の転換・変革が求め られていると考えたい。

センス・オブ・プレイス 「環境」には、諸科学を統合していく課題と分化した科学知を再統合していく力があるので、環境教育は新たな学術と社会のあり方をデザインする(感性と知性を育てる) 活動である。さらに人々が環境とのつながりの中に生きる叡智と感性とを現代に生き る私たちに伝える教化力や場所のもつ「センス・オブ・プレイス」を活用して、「 育」は多様な方法によって進めていきたい。<「高等教育における環境教育の充実に 向けて」より>。

環境研究・環境教育のこれから 環境研究・環境教育は、自然環境と文化の多様性を尊重し、科学的に依拠できる情報 の提供と多分野にわたる研究者らの十分な対話により批判的思考を含めて総合科学的体制のもとで進められなければならない。<第 21 期環境学委員会環境思想・環境 教育分科会「高等教育における環境教育の充実に向けて」の提言(2011 年 9 月)>」

「現在の社会システムが20世紀の災害がすくない時代につくられたという議論がなかったかな。」

近代は結果だけをみるけれど、プロセスを大切にできればと思う。

競争原理でなく共につくるというもの。祭りなど。

惜しむこともある。日本語に戦災に込められた意味。

educateの意味はそのひとのもっているものを引き出すということ。学力テストに代表されるものが教育ではないのだということ。

.未来をつくっていくためにはこどもの声をもきく。」

Slowtimes.net

Slowtimes.net